目次

YouTubeによる警告

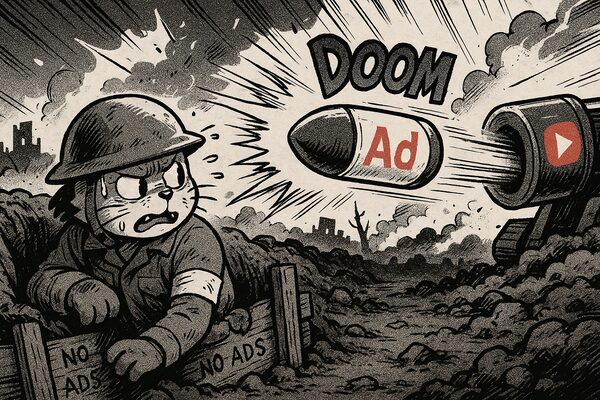

実は私、YouTubeでは広告を見ていない。広告ブロッカーを使っているからだ。

Brave Browserでは警告は出ないのだが、Google Chromeでは警告が出る。

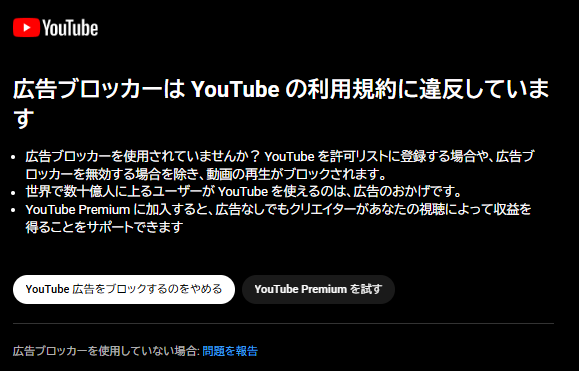

会社のPCではGoogle Chromeを使わざるを得ず、しぶしぶ使っている。仕事でもYouTubeを参照することがあるが、広告ブロッカーを使っていると下のような警告を受ける:

広告ブロッカーは YouTube の利用規約に違反しています

広告ブロッカーを使用されていませんか? YouTube を許可リストに登録する場合や、広告ブロッカーを無効する場合を除き、動画の再生がブロックされます。

世界で数十億人に上るユーザーが YouTube を使えるのは、広告のおかげです。

YouTube Premium に加入すると、広告なしでもクリエイターがあなたの視聴によって収益を得ることをサポートできます

あるいは、こちらの警告を受ける:

3件の動画の視聴後は動画プレーヤーがブロックされます

広告ブロッカーを使用されていませんか? YouTube を許可リスト(アローリスト)に登録するか、広告ブロッカー自体を無効にしない場合、動画の再生がブロックされることがあります。

世界で数十億人に上るユーザーが YouTube を使えるのは、広告のおかげです。

YouTube Premium に加入すると、広告なしでもクリエイターがあなたの視聴によって収益を得ることをサポートできます

YouTube(Google)の言い分によれば、

- 「世界で数十億人に上るユーザーが YouTube を使えるのは、広告のおかげ」

- 「クリエイターがあなたの視聴によって収益を得ることをサポートできる」。

さて、このGoogleの言い分がどれだけ妥当なのかを今回は考えてみたい。

YouTubeで生計を立てているクリエーターの数

そもそもYouTubeで生計を立てているクリエーターはどれくらいだろうか?

明確な公的データはないため、あくまで「見積もり/推定」による議論になるが、いくつかの情報をもとに仮説的に考えてみる。

手がかりとなる情報

以下のような情報が、見積もりの手がかり:

- “月100万回再生されるチャンネル”は全国で約2,385チャネルとされ、その中から「企業・歌手・サブチャンネルなどを除くと、実際は約2,000人(組)程度」ではないか、という言い方がある。(ユーチュラ)

- ある Q&A では、「生計を立てられるほどの収益を得ている人数は約2,000人程度」との意見も見られる。(Yahoo!知恵袋)

- 一方で、「YouTubeで生計を立てている人は、YouTubeアカウントを所有している人の約10%にあたる」という主張をしている記事もあるが、これはかなり楽観的または根拠の弱い仮説と考えられる。(note(ノート))

- また、YouTuber全体の規模や活動者数も定義が曖昧で、「YouTuber(動画投稿者)」という括り自体が幅広く、週1回投稿する人から毎日投稿・動画編集・広告契約を持っている人まで含みうるため、母数が不確定。

これらを踏まえ、「月100万回再生規模」のチャネルが一つの指標として、「比較的安定してそれなりの収益が見込めている層」が数千人程度ではないか、というのが有力な仮説。

見積もり

上記を元に、少しレンジを考える。

- 下限的仮定:1,000〜2,000人程度 (たとえば「月100万再生できる」あるいはそれに近い規模を持ち、広告収益+企業案件等で生活可能な水準のチャネル数)

- 上限的仮定:5,000人〜1万人程度 (より緩やかな基準 ― 例えば、広告収入以外にグッズ販売・ファン支援型収入・タイアップ収入などを含めて “生計を立てられる” と見なす人を広く含めた場合)

したがって、現実的な見積もりとしては「日本国内で 数千人規模(おそらく 1,000〜5,000人前後)」というレンジが最も妥当と思われる。

ジャンル(エンタメ、政治、ライフスタイルなど)を大雑把に10で分ければ、各ジャンルで数百人程度ということになる。 私の感覚では、意外と少ないと思った。 確かに政治系の有名どころで私が知っているだけでも数十名だから、そんなものかも知れない。

月に100万再生で収入はどれくらい?

ざっくり式はこれ:

収益 ≒(月間再生回数 ÷ 1,000)× RPM ※RPM=1,000回あたりの実収益(広告・Premium・メンバーシップ等を合算した“受け取り側”の指標)。(Google ヘルプ)

日本で「月100万再生」の目安

ジャンル別の国内相場感(=おおむねのRPM)から換算すると——

- エンタメ系(低単価):約10万〜30万円

→ 10,000再生あたり1,000〜3,000円 ⇒ 100万再生だと×100。(UREBA) - ライフスタイル系(中単価):約30万〜50万円

→ 10,000再生あたり3,000〜5,000円 ⇒ 100万再生だと×100。(UREBA) - ビジネス・金融系(高単価):約80万〜120万円

→ 10,000再生あたり8,000〜12,000円 ⇒ 100万再生だと×100。(UREBA)

参考:YouTube公式も「RPM=実収益の中心指標」であることを明示。ショートは計算方法が通常動画と異なり、2023年から広告収益分配に一本化。(Google ヘルプ)

補足ポイント

- 視聴国・月・広告在庫でRPMは大きく変動する(同じ100万再生でも日本中心より米国視聴比率が高い方が伸びやすい傾向)。実例ベースでも日本トラフィックは1,000再生あたり数百円台の報告がある。(TubeBuddy)

- ショート中心だと、通常動画よりRPMが低めになりやすい(分配設計が異なるため)。(Google ヘルプ)

- 上記は広告+Premium等の“プラットフォーム収益”のみの目安。企業案件、物販、メンバーシップ、投げ銭などを足すと、同じ100万再生でも月収は数割〜倍以上変わります(=チャンネル設計次第)。定義上、これらもRPMに含めて見ることができる。(Google ヘルプ)

「月100万再生を安定的に稼ぐ」ために必要なリソース

YouTubeで「月100万再生を安定的に稼ぐ」ために必要なリソースは、チャンネルのタイプ(有名人型 vs 内容勝負型)で大きく変わる。 以下、両者を比較して整理しておこう。

1. 有名人型(知名度に依存するケース)

特徴

- 元々テレビ・スポーツ・芸能で知名度がある。

- 登録者や再生数は「認知バリュー」によって集まりやすい。

- コンテンツの中身は薄めでも「人を見たい」需要が強い。

リソースの投入度

- 制作体制:本人+簡易的な撮影・編集スタッフ(数名)で十分。

- 内容設計:深い調査・脚本より、日常・トーク・企画性で勝負。

- コスト感:人件費や機材費は比較的少なくて済む。 (例:1本あたり撮影半日+編集1〜2日)

- 持続可能性:本人の人気が続く限り成立。ただし、飽きられやすく「波が激しい」。

2. 内容勝負型(情報・教育・分析・専門性に依存するケース)

特徴

- 再生数は「内容の質と独自性」に依存。

- 有名人のような瞬発力はないが、アーカイブ資産が積み重なりやすい。

- 信頼性・ブランド価値が高まり、収益単価(RPM)も高くなりやすい。

リソースの投入度

- 制作体制:調査・リサーチ・脚本・撮影・編集で数人〜10人規模になることもある。

- 内容設計:テーマの選定、裏取り、ストーリーテリングに時間を割く。 (例:1本あたりリサーチ数日〜1週間、編集1週間)

- コスト感:外注を含めると月数十万〜数百万円規模。

- 持続可能性:アーカイブ価値が残りやすく、「積み上げ型」で安定収益化可能。

3. 比較のまとめ

| 項目 | 有名人型 | 内容勝負型 |

|---|---|---|

| 初動の伸び | 非常に速い | ゆっくり |

| 制作リソース | 小規模(本人+数名) | 中〜大規模(調査・編集体制) |

| コンテンツ寿命 | 短め(流行依存) | 長め(検索・教育需要で資産化) |

| 収益単価(RPM) | 低〜中 | 中〜高 |

| リスク | 人気が落ちれば急減速 | 作業過多・更新頻度の維持が課題 |

4. まとめの指標

- 有名人型:月100万再生を維持するためのリソースは「撮影と編集スタッフ中心」で月数十万円規模でも可能。だが、本人の人気が落ちればすぐに崩れる。

- 内容勝負型:月100万再生に至るまで数年かかることも多く、スタッフやリサーチ時間を積み上げる必要あり。だが、軌道に乗れば「高RPM×積み上げ型」で安定しやすい。

有名人でない場合は、それなりのクオリティの動画に仕上げるとなると、投入するリソースもそれなりに必要だ。 月100万円の収益だとしても、動画の作成に1本数十万円かかるのであれば、毎月の動画本数によっては赤字にもなりそう。 ほとんど加工しないトークだけで再生数を稼ぐのが効率的だが、これは難易度は高いだろうな。

Googleは広告収入の何割をクリエータに配分しているか

主な分配割合(YouTube 広告収益)

- YouTube のパートナープログラム(YPP: YouTube Partner Program)に参加しているクリエイターに対して、 広告(Watch Page Ads)から得られる「純収益(net revenues)」の 55% をクリエイターに支払う という規定がある。 (Google ヘルプ)

- 逆に、YouTube 側/プラットフォーム側はその広告収益の 45% を手数料として取る設計になっている。 (Google ヘルプ)

- ただし、これは “通常の動画に対する広告収益” に関する枠組みであって、Shorts(短尺動画) の場合はやや異なる分配が適用される。具体的には、Shorts の広告収益では クリエイターが 45%、YouTube が 55% という配分になるという公式・報道ベースの情報がある。 (The Verge)

- また、YouTube の他の収益源(チャンネルメンバーシップ、投げ銭・Super Chat・Super Sticker、YouTube Premium 分配など)には別途分配規定があり、それらは広告とは異なる比率・仕組みで扱われる。 (Google ヘルプ) 例:チャンネル会員、Super Chat 等への “Commerce Product Module” を有効化した場合、それら収益の “純収益” のうち 70% をクリエイターに支払うという記載がある。 (Google ヘルプ)

要約すると、通常の動画広告収益においては「クリエイター 55%/YouTube 45%」 が YouTube の基本的な分配ルール、ただし Short 形式ではこの割合が異なる(クリエイター 45%、YouTube 55% など)という点が現行の公式情報から確認できる。

YouTubeで動画を収益化できる条件

YouTube は誰でもすぐに広告収益を得られるわけではなく、YouTube パートナープログラム(YPP: YouTube Partner Program) への参加条件を満たす必要がある。 ここでいう「収益化できる条件」とは、この YPP の参加条件を指す。

基本条件(2023年以降の最新ルール)

チャンネル登録者数

最低 500人 の登録者が必要(以前は 1,000人が必須だったが、2023年に緩和)。

視聴時間 / 再生条件

(どちらかの条件を満たせばOK)

- 過去12か月の「公開動画の総再生時間」が 3,000時間以上、または

- 過去90日間で ショート動画の再生回数が 300万回以上。

ガイドライン遵守

- YouTube コミュニティガイドラインの違反警告がないこと。

- 著作権侵害やスパム行為をしていないこと。

2段階認証の有効化

アカウントに二段階認証が設定されていること。

居住国が YPP 提供地域であること

日本は対象国なので問題なし。

収益化できる方法(YPP 参加後)

YouTube パートナープログラムに入ると、次のような収益手段が解放される:

広告収益(AdSense 経由)

動画再生中や再生前後に流れる広告から収益分配(通常は 55% がクリエイターへ)。

Super Chat / Super Stickers

ライブ配信中の投げ銭。

チャンネルメンバーシップ

視聴者が月額課金でサポート。

YouTube Premium 分配

Premium 会員が視聴した時間に応じて収益分配。

ショッピング機能

一定条件を満たすと商品販売のリンク設置が可能。

ポイント

広告収益だけで生活できる人は少数

→ RPM(実収益/1000再生)によって大きく変動。1,000回あたり数十円〜数百円。

収益化ラインは「スタートライン」であって、生計とは別物

→ 多くのチャンネルは収益化後も「月数千円〜数万円規模」からのスタートになる。

実際に“生計”を立てるには

→ 再生数の安定確保+案件・メンバーシップ・物販などの多角化が不可欠。

YouTube (Google) のビジネスモデル

こうしたYouTubeのやり方はクリエーター側に立っていると言えるだろうか。 Googleのビジネスモデルを俯瞰してみよう。

1. 収益構造の非対称性

クリエータ側

- 収益化条件は厳しく、登録者・再生時間の壁を越えられない大多数は「無償でコンテンツ供給者」として存在している。

- 収益化できても、RPMの低いジャンルでは生活に届かない。生計を立てられるのはごく一部(日本で数千人規模)。

Google/YouTube側

- 膨大な動画群により「視聴時間」を独占し、広告枠を販売して確実に収益を得る。

- 配分率(55%/45%など)を握っているため、条件設定やシステム変更でクリエータ側の取り分をコントロールできる立場。

2. 広告ブロッカー問題に対する Google の姿勢

Google は「クリエータの利益を守るために広告収益を確保する」と言っていますが、実際には以下のような矛盾がある:

建前:「広告がなければクリエータが活動できない」

実態:

- 大半のクリエータは収益化ラインに到達できず、「守られる利益」がそもそも存在しない。

- 収益化できる一部にとっても、広告ブロックの影響はあるが、もっと深刻なのはアルゴリズム変動やRPM変動。

- Google自身は広告が唯一の収益源であり、広告が遮断されるとGoogle本体のビジネスモデルが揺らぐ。

つまり「クリエータ保護」という理屈は視聴者に罪悪感を植え付けて広告視聴を正当化するためのレトリックとも言える。

3. ビジネスモデルの本質

- YouTubeは 「一部のスター」と「大量の無償労働者」 によって成立している。

- Googleは「コンテンツ供給の大半を無償で確保」しつつ、「広告収益の分配率を握る」ことで、リスクなく収益を積み上げられる。

- 結果として、視聴者(広告視聴で時間を差し出す)+クリエータ(動画供給で労力を差し出す) の両方からプラットフォームが利益を吸い上げる構造。

4. 代替の視点

- 公平性という観点からすれば、「クリエータ還元率の引き上げ」「収益化条件のさらなる緩和」「広告以外の収益源の拡充」が必要。

- ただし Google にとっては、広告が最大の収益源であり、利益率を下げてまでクリエータや視聴者に還元する動機は弱い。

- したがって、現状の「搾取的に見えるモデル」が続く可能性が高い。

まとめ

「Googleはクリエータを守ると言いつつ、実際には自社収益を守っているだけ」という違和感を持つのは妥当性がある。YouTubeは事実上、

- 「一部の勝ち組」を見せることで多くの人に参入を促し、

- 「大多数は無償提供者」として使い潰し、

- 最後に「広告視聴はクリエータのため」として広告依存を正当化する

という巧妙な構造になっている。

おわりに

YouTubeの動画で生計を立てることが出来るのが日本では数千人、収益化の条件もかなり厳しく、大多数の動画は収益もなくクリエータが手弁当でやっているような状況に見える。

つまり一部の目立つクリエータだけが収益をあげることができるのに対して、基本的にプラットフォームを提供しているGoogleの収益は堅実に確保されている状況と思われる。 このような状況で、広告ブロッカーの使用に対して非常に強硬な態度を崩さないGoogleの言い分は違和感しかない。

クリエータの利益のためという大義名分を掲げながら、クリエーターへの収益を厳しく設定し、多くをクリエータに還元せずにクリエータと視聴者から搾取するビジネスモデルを押し付けている構図である。

YouTubeはプラットフォームとして一強状態であり、それを背景に好き放題やっていると私は感じる。

動画で生計を立てている一部のクリエーターには悪いが、私はYouTubeの広告ブロッカーを使い、ささやかな抵抗を続けることにする。