(更新日: 2025年8月10日 )

目次

はじめに

電気化学インピーダンス法はリチウムイオンバッテリー評価に使われることが多い。

もちろん、ハーフセルなどの評価に電気化学インピーダンス法を用いるのは明確な意味があるが、フルセルの場合に測定結果をどう活用するのか曖昧である。

一方、バッテリーのモデルでは等価回路モデルがよく使われる。

バッテリーの技術者のなかは、電気化学インピーダンス法の結果を等価回路モデルのパラメーター推定に活用できないか、と考える人もいるだろう。 そこには実は落とし穴がある。

この記事では、電気化学インピーダンス法の結果が等価回路モデルのパラメーター推定に使えるのか具体例で検証してみる。

この記事の構成

まずリチウムイオンバッテリーの等価回路モデルについて簡単に説明する。

次に、RCペアが一つと三つの場合の等価回路モデルが、どのような形状のコールコールプロットを示すかシミューレーションする。

さらに、実測データから推定した等価回路モデルのパラメーター値でコールコールプロットし、最後に実際の電気化学インピーダンス法の測定結果との違いを考察する。

リチウムイオンバッテリーの等価回路モデル

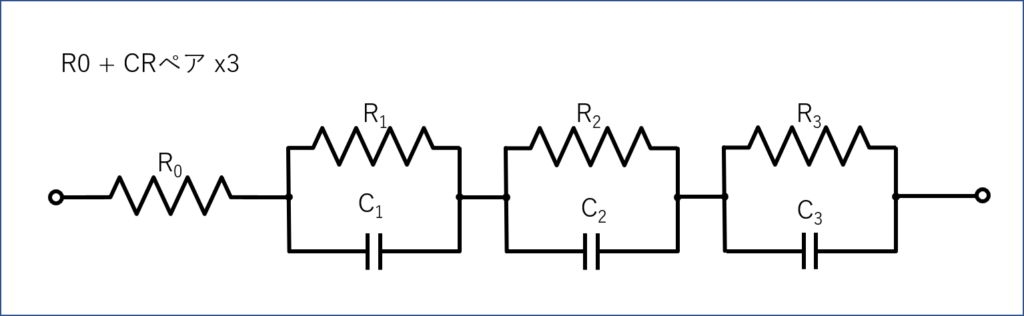

リチウムイオンバッテリーの等価回路モデルでは以下のようなRCペアの並列回路と直列抵抗を組み合わせた等価回路がよく用いられる。 実際のバッテリー全体の等価回路では、これらの回路にOCV(Open Circuit Voltage)が加わる。

RCペア数

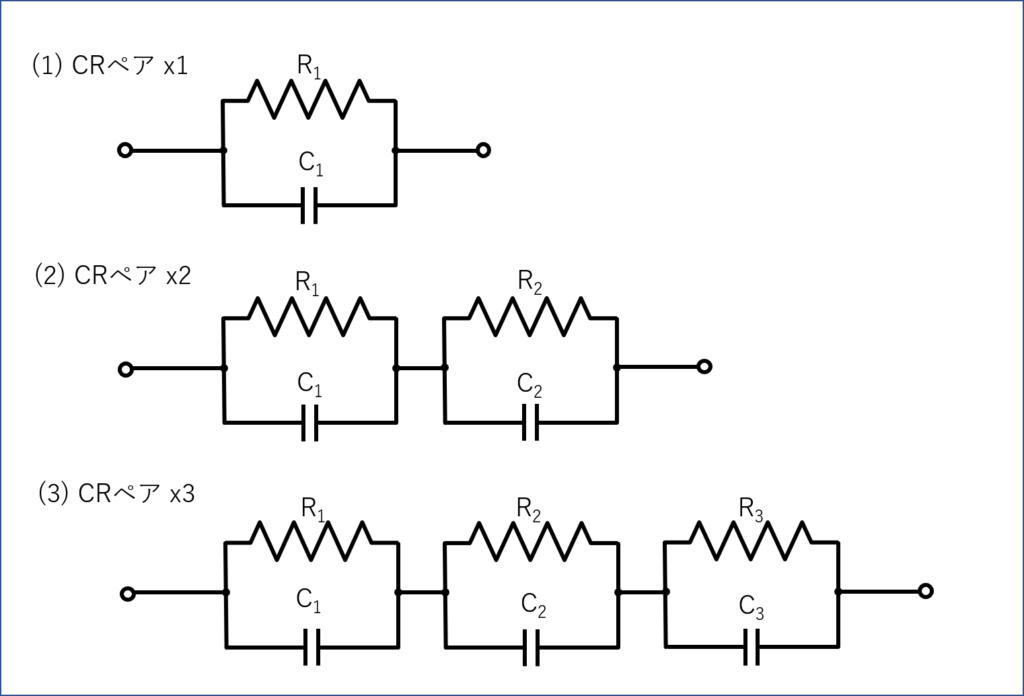

等価回路モデルのRCペア回路はRとCの並列回路である。このRCペアの数は一つから三つまでのモデルがよく使われる。

等価回路モデルのコールコールプロット

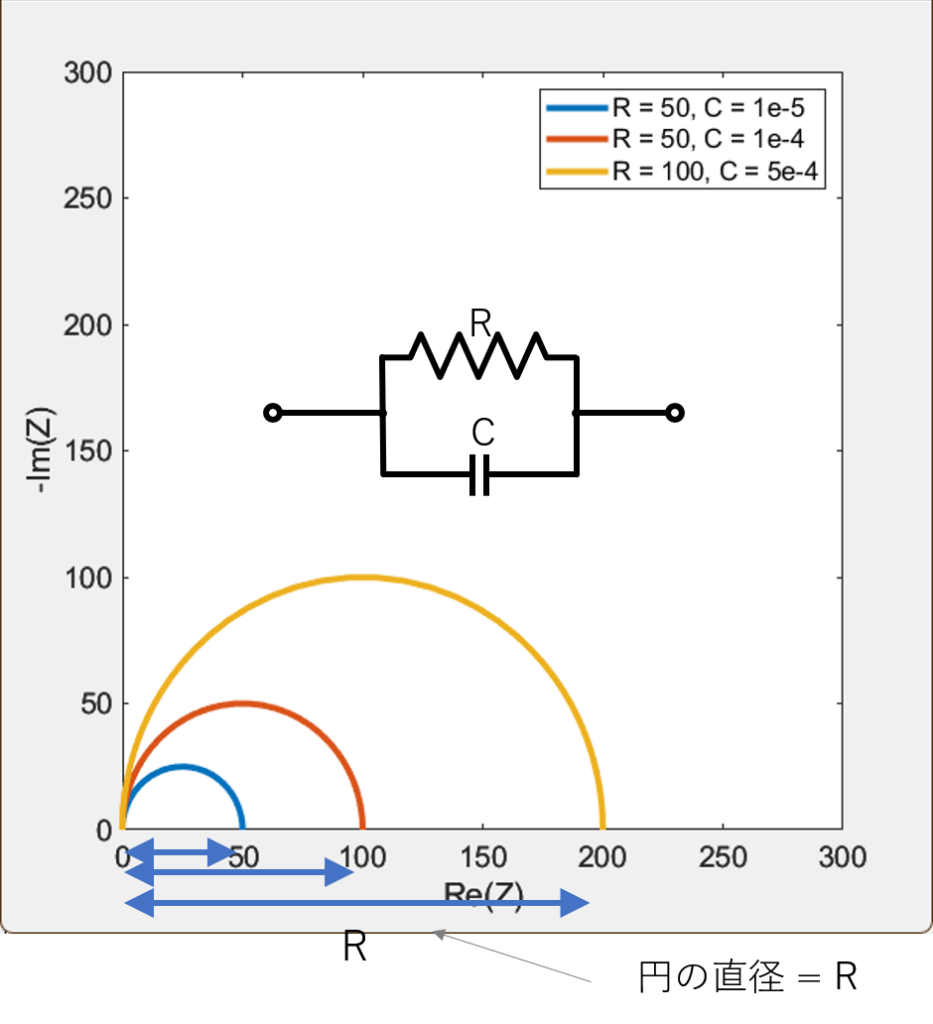

コールコールプロットは、複素インピーダンスの実部を横軸、虚部を縦軸にプロットしたものである。

コールコールプロットをシミューレーションするには、まずインピーダンスを計算する必要がある。

これから、等価回路モデルがどのようなコールコールプロットを示すか、いつくかのケースについてインピーダンスを計算して調べていこう。

RCペアが一つだけの場合

インピーダンスを$Z$とすれば

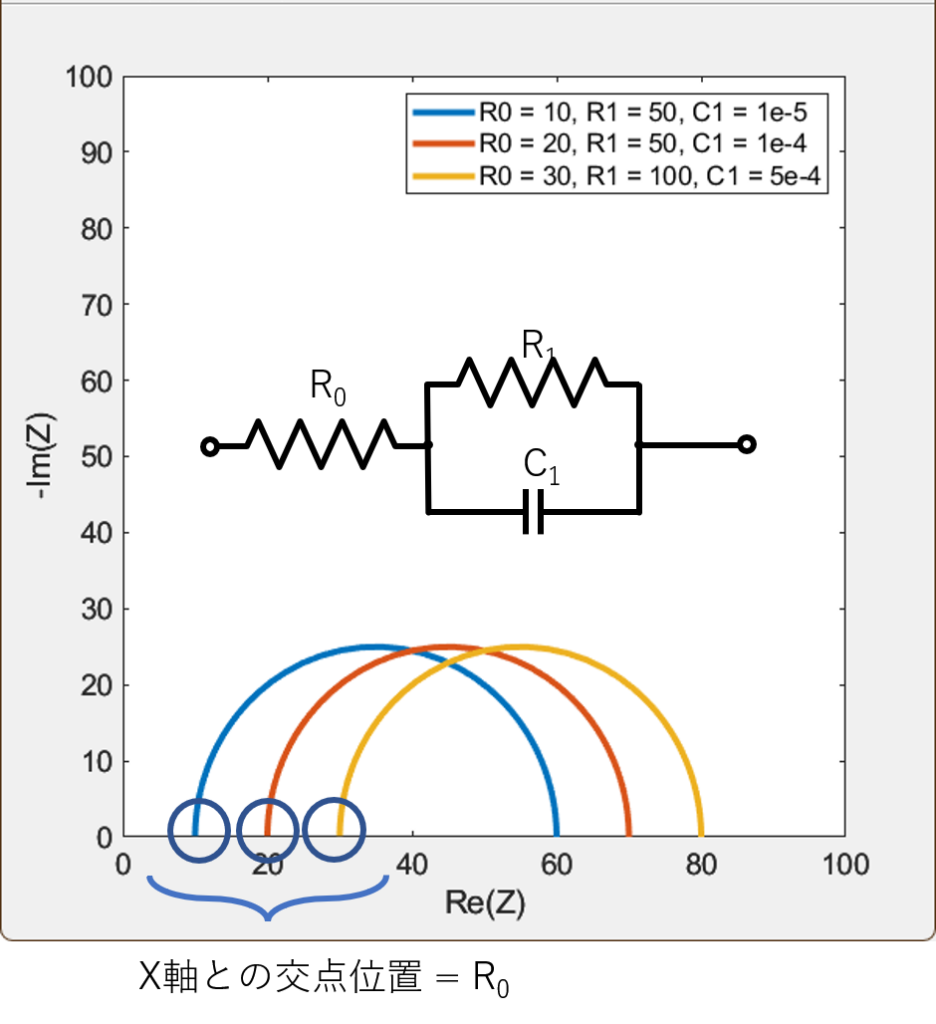

\[ \cfrac{1}{Z} = \cfrac{1}{R} + j\omega C \] これをプロットさせると下図のようになる:

コールコールプロットは円弧になり、その直径はRになる。(半径で使う記号と紛らわしいが、ここでのRは抵抗値。)

一つのRCペアと直列接続されたRが一つの場合

上の例に直列接続された抵抗を含む場合はどうなるか。

全体のインピーダンスを$Z$、直列接続された抵抗値を$R_0$、RCペアの値をそれぞれ$C_1$、$R_1$、RCペアのインピーダンスを$Z_1$とすれば

\[ \cfrac{1}{Z_1} = \cfrac{1}{R_1} + j\omega C_1 \] \[ Z = R_0 + Z1 \] この$Z$をコールコールプロットすると以下のようになる:

実軸との交点が$R_0$になる。そして円弧は$R_0$だけ実軸上をシフトする。

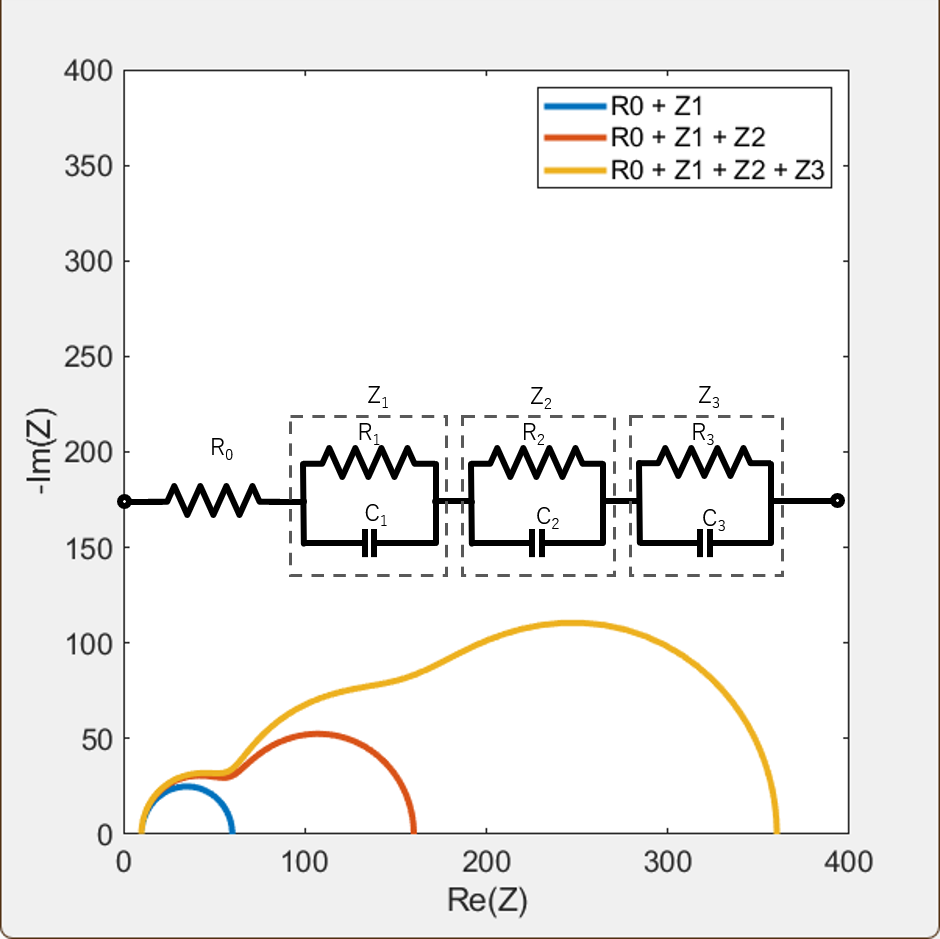

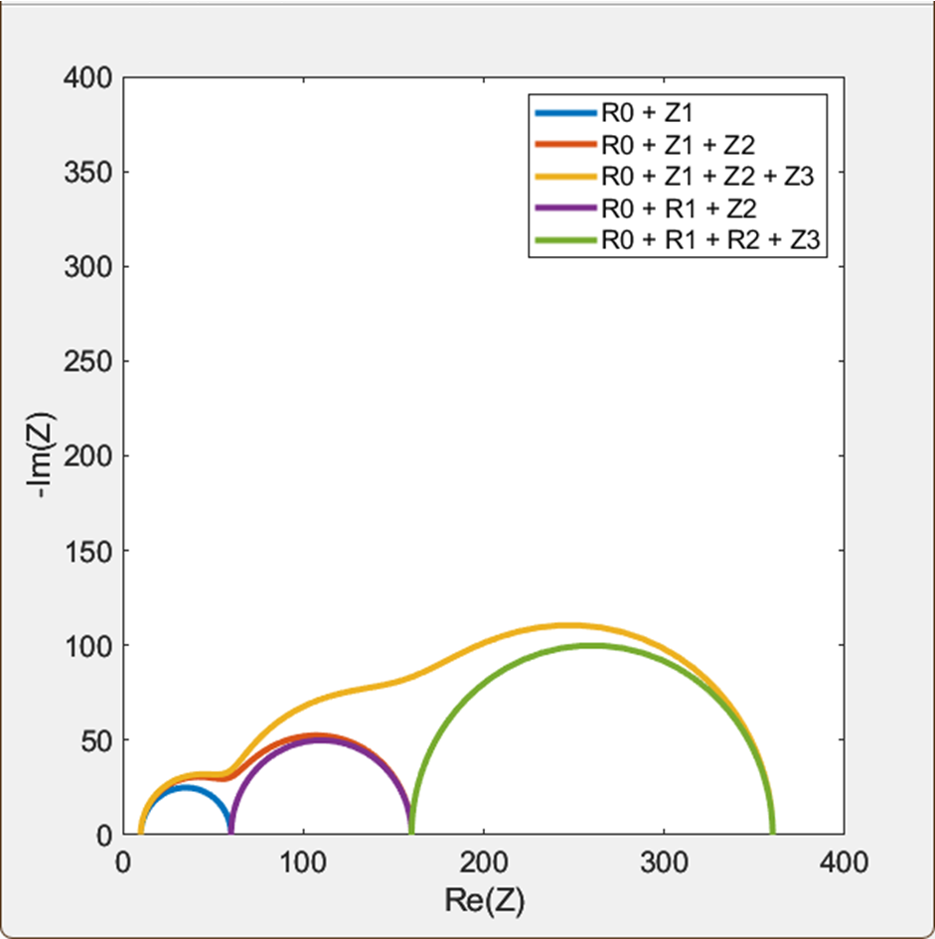

RCペアが3つの場合

RCペアが三つの場合は以下のようになる。

三つの円弧から合成されるプロットになる。

この例では三つの円弧が分離して見える。 それぞれ三つの円弧はRCペアのR値だけ実軸上でシフトしている。

バッテリーのパラメーターを当てはめた場合

ここまでは、RCペアや直列接続された抵抗値はいい加減な値を使ってきた。

実際のバッテリーに近い値を用いるとどうなるかを見てみる。

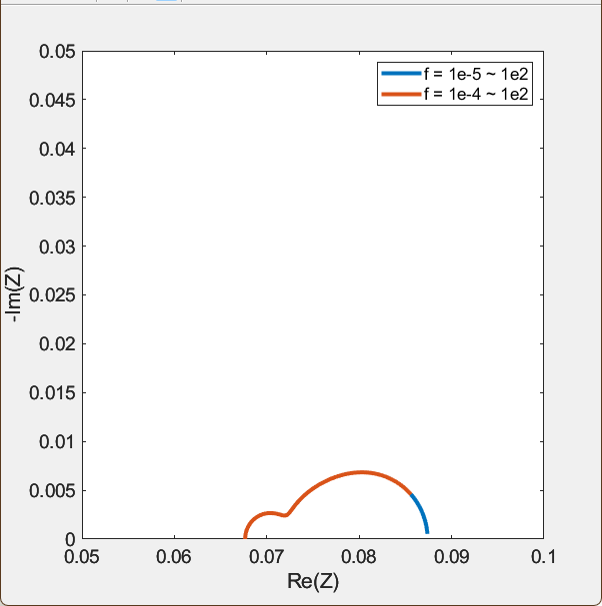

実際のバッテリーでの等価回路パラメーターは簡単に取得できないから、ここはMathWorksのサンプルにある値を借りてきた。

Generate Parameter Data for Equivalent Circuit Battery Blockにあるスクリプトを実行すると、(おそらく実測を参考にした)バーチャルな測定データから等価回路パラメーターを同定してくれる。

これを使って得られたパラメーター値を入れてプロットさせたのが以下のコールコールプロットである。 RCペアは三つの場合だ。 (パラメーターの値はここでは記さない。MathWorksの製品を買わないとこのスクリプトは利用できないから、私がその結果を晒すわけにはいかない。)

当然だが、2~3個の円弧から構成されるプロットになる。 等価回路として、上記のR0 + RCペアのような構成の場合は、このようなプロットが得られる。

上記のプロットでは、周波数を1e-4までに限定した場合もプロットさせている。

これは、自分の経験から言うと実際の測定では1点に1時間程度までしか待てない場合も多く、その場合はこの等価回路ではどうなるか興味があったから。 1e-4程度まででは、大きい円弧の途中までしか描けないのが分かる。

実際の電気化学インピーダンス法との比較

実際の電気化学インピーダンス法による測定結果と比較してみよう。

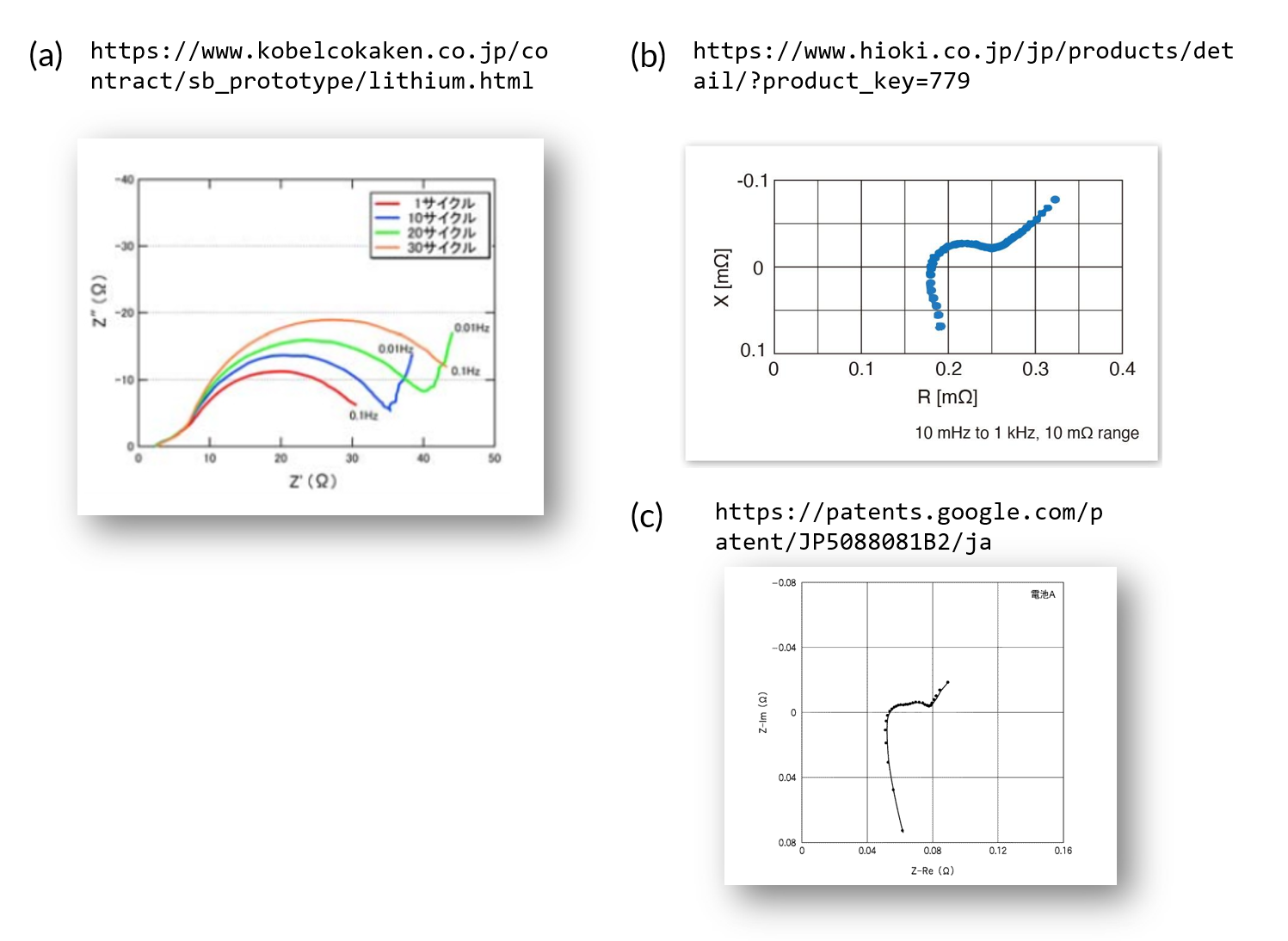

下の図は(a) コベルコ科研、 (b) ヒオキ (c) Googleパテント から引用したデータである。実測と思われる。それぞれ引用元URLを記載してある。

実測データと比較すると、シミュレーションとは大きく異なる点がある。 特に、実測では円弧のつぶれが大きく、完全に閉じた円弧が得られることはほとんどない。 また、1時間程度の測定では右端のデータが円弧を描かず、右肩上がりのカーブになることが多い(ただしワールブルク・インピーダンスの45度とも異なる)。

等価回路モデルで再現が難しい主な理由は、モデルがRとCだけで構成されているためである。 実測の形状を忠実に再現しようとすると、CPEやワールブルク・インピーダンスを導入する必要がある。

しかし、これらは周波数領域での要素モデルであり、実時間領域で直接扱うのは難しい。 バッテリーの等価回路モデルは実時間領域で使うことを前提としているため、この点がネックになる。

おわりに

結論として、リチウムイオンバッテリーの等価回路モデルのパラメーター推定に、電気化学インピーダンス法のデータは使いづらい。 代わりに、パルス電流印加などの手法で直接パラメーター推定を行う方が合理的である。

電気化学インピーダンス法がバッテリーの等価回路モデルのパラメーター推定に利用できるとのではと考える背景は、電気化学インピーダンスの等価回路例がバッテリーのモデルと似ていることがあると考えられる。

しかし似ているからと言って、そのまま実時間領域のパラメーター推定に使えるとは限らないのではないか。

上記はもちろん私の考えに過ぎず、間違っている部分はあるかも知れない。もし間違いがあればお教え頂ければありがたい。

更新履歴

- 2025-08-10: タイトル変更・本文修正

- 2022-11-21: 初出