(更新日: 2025年10月1日 )

目次

はじめに

自動車業界での開発はMBD(モデルベース開発)という手法が浸透している。 自動車のみならず、周辺の技術や航空産業もMBDプロセス化が進んでいる。

一方でMBDは正しく理解されていない部分も多いと感じている。ここでは、MBDについておさらいし、MBDにまつわる誤解について考えてみたい。

そもそもモデルベース開発とは何か

モデルベース開発(Model-Based Development, MBD)について、狭義と広義の捉え方を整理しておこう。

狭義のモデルベース開発

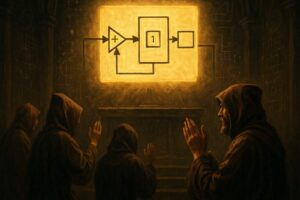

狭い意味での「MBD」は、特に制御系ソフトウェア開発(自動車、航空宇宙、産業機械など)の分野で定着した手法を指す。 ここでは以下の流れが基本:

モデル化

- MATLAB/SimulinkやStateflowといったツールで、制御アルゴリズムやシステム挙動をモデル(ブロック図、状態遷移図など)で表現する。

- モデル自体が仕様書に相当する。

シミュレーション検証

- モデルを用いてシミュレーションし、物理現象や制御の妥当性を机上で確認できる。

自動コード生成(Auto Code Generation)

- モデルから直接C言語などのソースコードを生成する。

- これにより、設計と実装の乖離を減らし、品質・生産性を高める。 狭義MBDの特徴は「制御系ソフト開発におけるモデル駆動+自動コード生成」にフォーカスしている点。

広義のモデルベース開発

広い意味では、ソフトウェア開発全般におけるモデルの活用を含む。 この場合は以下がポイントになる:

モデルを設計・検証の中心に据える

- UMLやSysMLによるモデリング、要求仕様から設計へのトレーサビリティ確保。

- モデルを通じて関係者間の共通理解を得る。

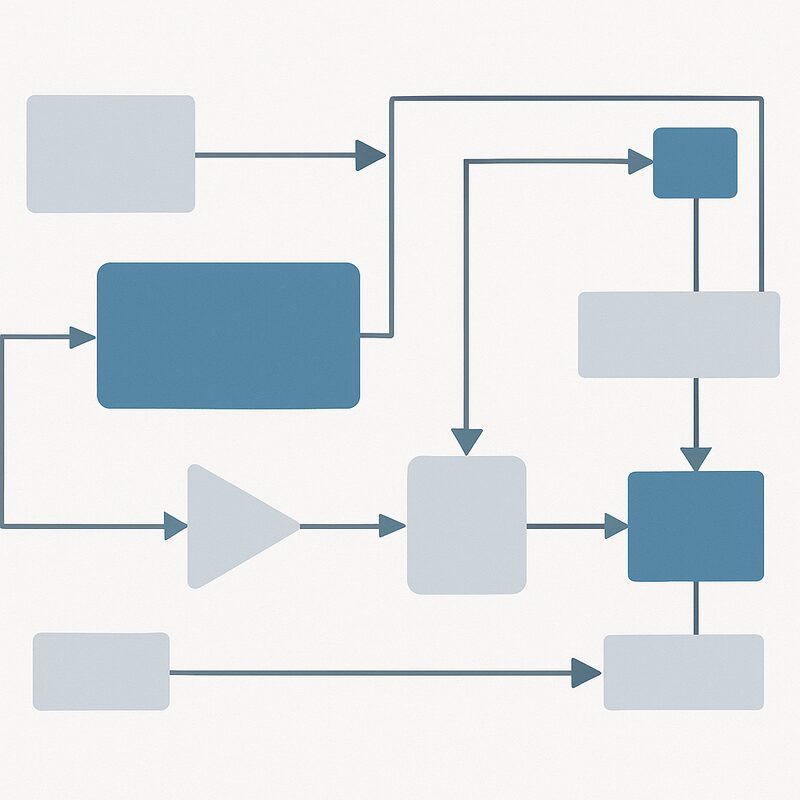

V字開発プロセスにモデルを組み込む

左側(要求分析~設計)でモデルを作り、右側(テスト・検証)で再利用する。

コード生成に限らない

必ずしも自動コード生成をゴールとせず、検証・可視化・テスト容易化が主目的となる場合も多い。 広義MBDでは「モデルを開発ライフサイクル全体で活用する」ことが肝心。

より広い捉え方(超広義)

さらに拡張したとらえ方としては、システム工学的な「モデルベースアプローチ」全般にまで及ぶ。 これは「Model-Based Systems Engineering(MBSE)」とも近い概念。

対象範囲

ソフトウェアだけでなく、機械、電気、通信、さらには運用やビジネスプロセスまで含む。

目的

システム全体をモデルで統一的に表現し、要求管理・設計・検証・保守を貫く。

モデルの役割

単なる設計図やコード生成用ではなく、「デジタルツイン」「システム全体の知識基盤」として機能。 超広義では「モデルを開発・運用・改善の共通言語とする工学全般のパラダイム」という捉え方になる。

まとめ

- 狭義MBD=制御系ソフト開発で、モデル+自動コード生成。

- 広義MBD=ソフトウェア開発全体で、設計・検証・可視化の中心にモデルを置く。

- 超広義(MBSE含む)=システム工学全般にモデルを適用し、知識基盤・デジタルツイン的役割を果たす。

モデルベース開発(MBD)でよくある誤解

モデルベース開発(MBD)は特に自動車や組込み制御の分野で広まっているが、その一方で「誤解」や「期待と現実のギャップ」がしばしば議論される。 代表的なものを整理しておく。

1. 「MBD = 自動コード生成」だと思い込む誤解

- 誤解:MBDはモデルからコードを自動生成することだ、と狭く捉えられがち。

- 実際:MBDの本質は「モデルを中心に設計・検証を進めること」。コード生成は一要素にすぎず、シミュレーションや検証、要求とのトレーサビリティなども重要。

これは上述の狭義のMBDに起因する誤解だろう。

2. 「モデルを書けば手戻りがなくなる」誤解

- 誤解:モデル化すれば設計が自動的に正しくなる/不具合が消える。

- 実際:モデルもあくまで「人間の作成物」であり、要求が曖昧ならモデルも曖昧。誤った要求や前提を忠実にモデル化すると、間違いを高速にシミュレーションするだけになってしまう。

モデルが間違っていると手戻りは減るどころか増える。 モデリングはかなり高度で知的な作業なのだが、「下っ端のやる仕事」のように捉えている人は意外と多い。 漠然と「開発が楽になる」という誤解もある。

3. 「モデルは一度作れば使いまわせる」誤解

- 誤解:一度モデルを作れば、そのまま次の開発や派生製品に流用できる。

- 実際:モデルもソースコード同様にメンテナンスが必要。要求やハードウェア構成が変わればモデルも修正が必要。流用には設計粒度や再利用性を意識したモデリングが不可欠。

特にモデリング初心者はメンテナンス性の問題に意識がいかない。 メンテできないモデルはブラックボックス化し、アンタッチャブルになりやすい。

4. 「MBDを導入すればすぐに効率化できる」誤解

- 誤解:ツールを買って教育すればすぐ開発効率が上がる。

- 実際:初期は逆にコスト増になることが多い。モデリングスキル、組織のプロセス整備、ツール連携、レビュー文化などが揃わないと成果が出ない。成熟には数年単位がかかる。

この誤解は多いと思う。いざ導入しようとすると、MBDの理解そのものから仕込む必要がある。 ツール以前に意識や文化を変えることが必要。これに時間を要する。

5. 「モデルは絵や図だから誰でも理解できる」誤解

- 誤解:ブロック図や状態遷移図なら非エンジニアでも直感的に理解できる。

- 実際:ある程度までは可視化に役立つが、モデルが複雑化するとコード同様に専門知識が必要になる。むしろモデルの解釈に習熟していないと誤解が増えることもある。

モデルを眺めたことがあって実際にこう考えている人は少ないと思う。 どちらかと言うとモデルの読み方が分からない人のほうが多い。

6. 「MBDは制御系だけのもの」誤解

- 誤解:MBDは自動車の制御ソフト開発だけで使う特殊な手法。

- 実際:ルーツは制御系だが、要求定義や検証効率化という観点から、機械設計やシステム工学全般(MBSE)、IoT・医療機器などにも適用されつつある。

もっと広義に考えるなら、「実機ベースに頼らない」開発と言える。この観点では制御設計にとどまらない。

7. 「MBDを導入すれば人材不足を解消できる」誤解

- 誤解:自動化されるから熟練エンジニアが不要になる。

- 実際:むしろモデルを正しく構築・検証できる人材は高度なスキルを要求される。設計思想や制御理論を理解していないと正しいモデルは作れない。

日本の場合は、むしろモデリングやモデルを扱える人が希少になっている。 上述のように、モデルを扱うのが「下っ端の仕事」のように捉えている職場は、モデルを扱える人の離職が止まらない。

まとめ

MBDの誤解は大きく分けると:

- ツール依存の誤解(自動コード生成=MBDと思う)

- 万能視の誤解(手戻りなし、即効性ありと思う)

- 適用範囲の誤解(制御系専用と思う)

に集約できる。 MBDは「魔法の杖」ではなく、モデルを共通言語にすることで開発の効率と品質を高めるためのアプローチだ、と正しく理解することが重要。

MBDの誤解が広まる背景

「MBD」と呪文のように唱えていながら、本質を理解していないという状況はよく見られる。 「オレが考えるMBD」みたいに勝手な解釈をしている場合もある。そうした背景をまとめておこう。

1. ベンダーやメディアによる「誇張された期待」

- 背景

ツールベンダーやコンサルが「MBD導入で開発効率〇〇%向上」「バグが激減」といったキャッチコピーを打ち出す。 - 結果

「MBD = 効率化の即効薬」「自動コード生成で楽になる」というイメージが独り歩きする。 - 本質

実際にはツール導入だけでなく、プロセス・人材・組織全体の成熟が不可欠なのに、その部分が軽視されやすい。

こうしたチャラチャラした謳い文句が踊るせいなのは確か。

2. 成功事例の表面的理解

- 背景

自動車OEMや大手メーカーの「MBD成功事例」が広く紹介される。 - 結果

事例の裏にある「長年の試行錯誤」「人材育成」「標準化活動」が省略され、外側だけ真似してもうまくいかない。 - 本質

成功には10年以上の蓄積があるのに、「すぐ効果が出る」ように誤解される。

3. 「モデル」という言葉の曖昧さ

- 背景

モデルは「絵」「図解」「数理モデル」「設計図」など多義的に使われる。 - 結果

「モデルはわかりやすい」→「誰でも使える」→「すぐ成果が出る」という短絡的な理解につながる。 - 本質

実際のモデルは複雑で、数理的知識や制御理論、ツール習熟が必要。

これは本当に厄介な問題だ。「モデル」という言葉が曖昧で言う人によって意味合いが異なることはよくある。

4. ソフトウェア開発経験とのギャップ

- 背景

組込み系開発ではC言語や手書きコードが長く主流だった。 - 結果

「コードを書く」から「モデルで描く」に移る過程で、従来の評価軸(速度・効率・行数)がそのまま当てはめられ、誤解や反発を生む。 - 本質

モデルは設計と検証の共通基盤だが、コード生成ツールと混同されやすい。

5. 教育・人材育成の不足

- 背景

多くの企業でMBD教育が「ツール操作研修」に偏っている。 - 結果

モデルの本質的な役割(要求分析・システム設計・検証効率化)が浸透せず、

「ツールを学んだのに効果がない」=「MBDは無駄」と誤解される。 - 本質

MBDには「制御理論+ソフトウェア工学+システム工学」の横断的スキルが必要。

6. 文化的な抵抗と過大期待の両極

- 背景

- 一方では「MBDは魔法の杖」と過大評価する層。

- 他方では「結局はコードが大事」と過小評価する層。

- 結果

社内で共通理解ができず、誤解が広まりやすい。 - 本質

MBDは「既存のプロセスを置き換える」のではなく「拡張・補強する」ものであることが理解されにくい。

まとめ

MBDの誤解が広まる背景には、

- 外部要因:ベンダーの宣伝、成功事例の断片的紹介

- 内部要因:教育不足、組織文化の抵抗、言葉の曖昧さ

が組み合わさっている。

つまり「MBDそのものの難しさ」よりも、期待値の調整と正しい理解の普及が追いついていないことが根本的な原因といえる。

おわりに

自動車の開発では当たり前になっているMBDについておさらいした。

個人的にはMBDはかなり誤解や盲信されている面は多いと感じる。

そして「MBDプロセスをこなせば良い」という雰囲気はあると思う。次はこうしたMBD推進の裏で起きていることを考えてみたい。