(更新日: 2025年9月2日 )

Domino Lineは私がカシオペアを知ったきっかけの曲だ。そして最も好きな曲である。

高校生の頃からさんざんコピーしてきたが、コード進行の分析はしたことがなかった。

ということで、今回は割と本気でDomino Lineのコード進行を分析してみた。

コード進行の解釈に正解はない。以下は今の時点での私の理解に過ぎない。念のため。

(なお、本来はDOMINO LINEと全て大文字で記すのが正しいのだろうが、何となく読みづらいので記事ではDomino Lineとしている。)

目次

Domino Lineの曲構成

まず曲の構成について述べる。Mint Jamsバージョンを前提に説明してみる。

Domino Lineの構成は、説明が少々やっかいである。

基本的に1コーラスがA-B-C-B-Aのように展開するが、キーボードとギターソロはB-Cのセクションでとる。 なので最後のAセクションは1コーラスに含めるべきなのか迷う。以下は含めた形で書いた。

ちなみに、いわゆる”ドミノ倒し”セクションは上のA, B, Cとは違うし(コード進行は実質なし)、ベースソロはBm7 on Eの一発だ。 もちろんドラム・ソロもコード進行は実質なし。

全体のコード進行

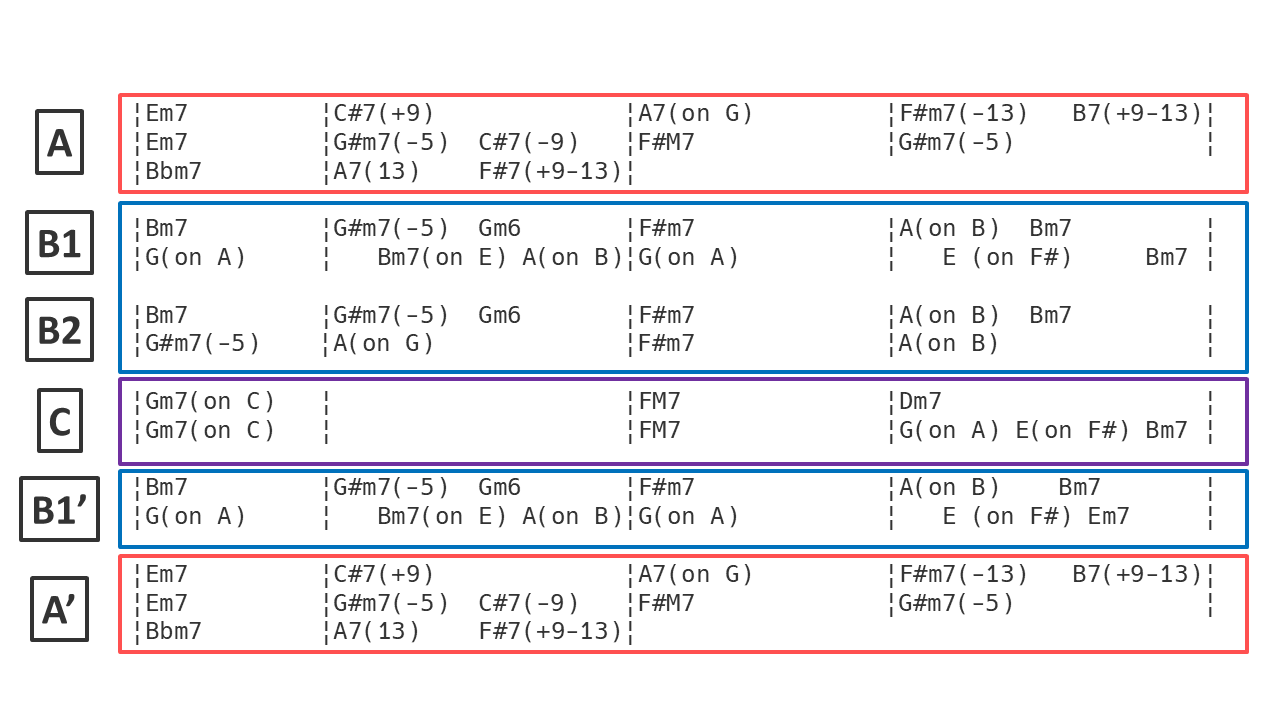

全体のコード進行は以下の通り:

[A] |Em7 |C#7(+9) |A7(on G) |F#m7(-13) B7(+9-13)| |Em7 |G#m7(-5) C#7(-9) |F#M7 |G#m7(-5) | |Bbm7 |A7(13) F#7(+9-13)| [B1] |Bm7 |G#m7(-5) Gm6 |F#m7 |A(on B) Bm7 | |G(on A) | Bm7(on E) A(on B)|G(on A) | E (on F#) Bm7 | [B2] |Bm7 |G#m7(-5) Gm6 |F#m7 |A(on B) Bm7 | |G#m7(-5) |A(on G) |F#m7 |A(on B) | [C] |Gm7(on C) | |FM7 |Dm7 | |Gm7(on C) | |FM7 |G(on A) E(on F#) Bm7 | [B1'] |Bm7 |G#m7(-5) Gm6 |F#m7 |A(on B) Bm7 | |G(on A) | Bm7(on E) A(on B)|G(on A) | E (on F#) Em7 | [A'] |Em7 |C#7(+9) |A7(on G) |F#m7(-13) B7(+9-13)| |Em7 |G#m7(-5) C#7(-9) |F#M7 |G#m7(-5) | |Bbm7 |A7(13) F#7(+9-13)|

ベースとなっているのはBマイナー(あるいはDメジャー)キーと思われるが、全体では次のように転調しているようだ:

- Aセクション: Bマイナー(Dメジャー)

- Bセクション: F#マイナー(Aメジャー)

- Cセクション: Fメジャー

上記のキーは厳密ではなく、「だいたい」こんなキーが近いくらいの雰囲気だ。 Cセクションはメジャーな調性を強めに感じるが、Aセクション・Bセクションは強いて言えばマイナーな調性というくらいで、調性は非常に曖昧だと思う。

各セクションのコード進行の解釈

Aセクション

Aセクションは10小節でいきなり変則的だ。最後の2小節は次のセクションへの橋渡し的な位置付けという理解も良いかも知れない。

|Em7 |C#7(+9) |A7(on G) |F#m7(-13) B7(+9-13)| |Em7 |G#m7(-5) C#7(-9) |F#M7 |G#m7(-5) | |Bbm7 |A7(13) F#7(+9-13)|

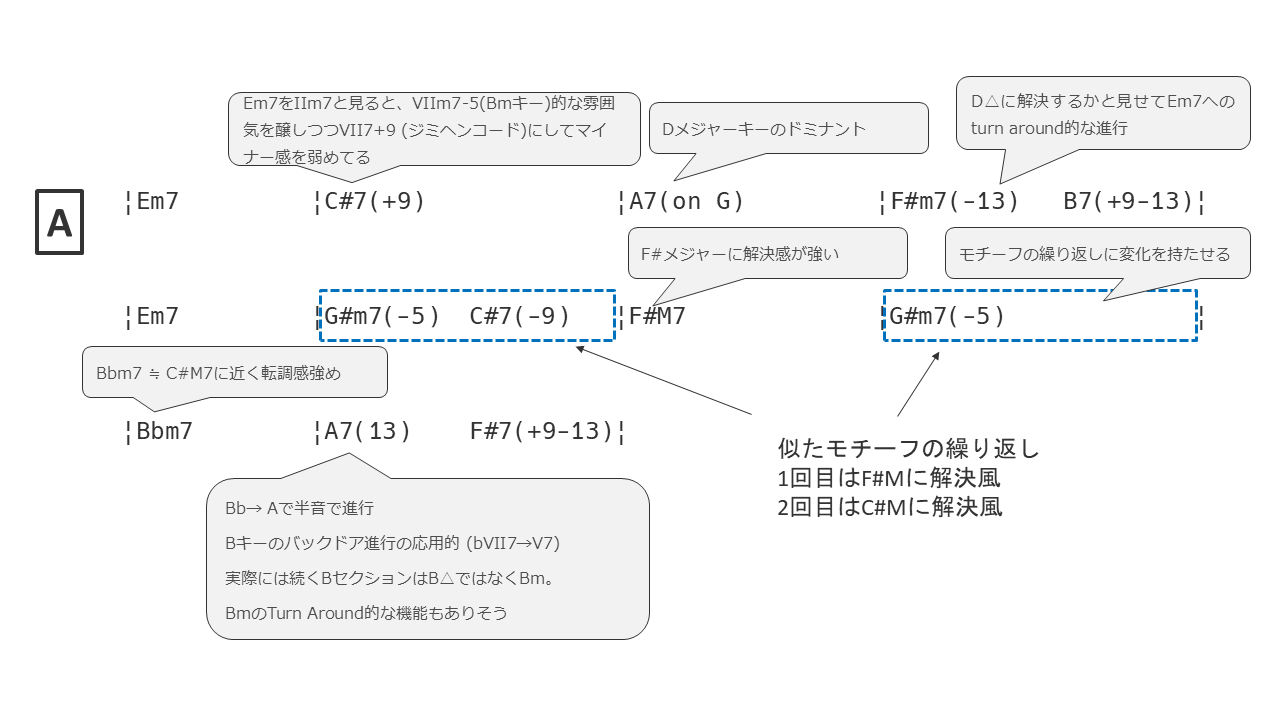

1~4小節

|Em7 |C#7(+9) |A7(on G) |F#m7(-13) B7(+9-13)|

しょっぱなはテーマがマイナー・ペンタトニックまんまなので、ドリアン的と考えるのが素直だろう。

最初の4小節: |Em7 |C#7(+9) |A7(on G) |F#m7(-13) B7(+9-13)| は、Em7をキーDメジャーのIIm7とみなすと、C#7はVIIm7-5の代理コードを経由してV7に進行するように解釈はできる。 VIIm7-5なのでBmキーの匂いもしつつ、しかし代理でVII7+9(いわゆるジミヘンコード)にすることであまり短調に寄せず、少し緊張感を持たせて再度DメジャーのA7に戻す感じ。

5~8小節

|Em7 |G#m7(-5) C#7(-9) |F#M7 |G#m7(-5) |

次のF#m7(-13) B7(+9-13)は次のEm7へのターンアラウンド的なII-V。

Aセクション の5~8小節 |Em7 |G#m7(-5) C#7(-9) |F#M7 |G#m7(-5) | については、Em7でテーマが1小節目と同じにしながら、Dメジャー(Bm)→F#mっぽい雰囲気を見せつつ実はF#Mに解決。

ただし6小節目と8小節目は後半が同じモチーフで、繰り返す8小節目は変化を持たせる。

9~10小節

|Bbm7 |A7(13) F#7(+9-13)|

9-10小節目 |Bbm7 |A7(13) F#7(+9-13)| はBbm7が一見アクが強そうだが、(8小節目はC#7→F#M7に対して)C#Mっぽいサウンドで転調感を強めにしつつ、あまりメジャー感を強くしないBbm7→A7と半音で元に戻る感じを強めている。

10小節目の A7→ F#7はいわゆるBメジャーキーのバックドア進行的。というかF#7のテンションがA7の構成とほぼ同じ。

実際には続くBセクションはB△ではなくBm。9-10小節目は転調感が強く、10小節目はメジャー感も感じるので、やはりBセクションへの橋渡し的役割と見るのが良さそう。

この部分は曲のなかでもドラマチックな部分だと思う。

Bセクション

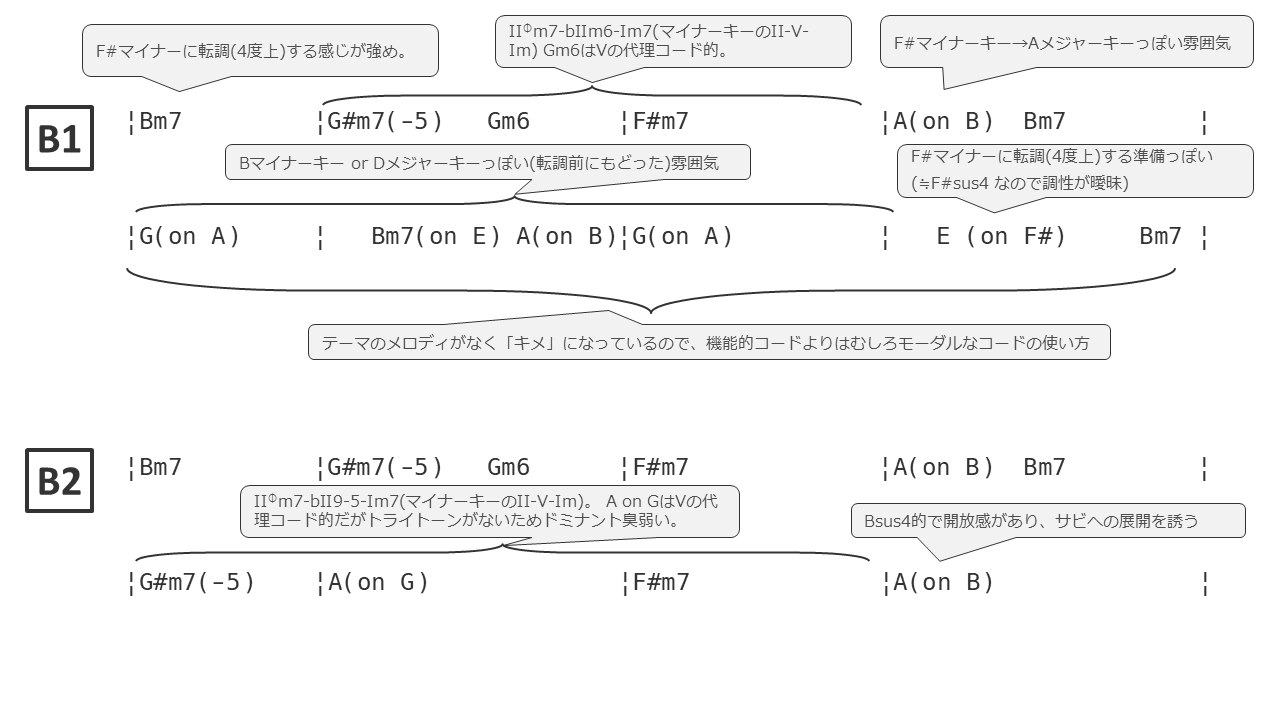

[B1] |Bm7 |G#m7(-5) Gm6 |F#m7 |A(on B) Bm7 | |G(on A) | Bm7(on E) A(on B)|G(on A) | E (on F#) Bm7 | [B2] |Bm7 |G#m7(-5) Gm6 |F#m7 |A(on B) Bm7 | |G#m7(-5) |A(on G) |F#m7 |A(on B) |

1~4小節目

|Bm7 |G#m7(-5) Gm6 |F#m7 |A(on B) Bm7 |

F#マイナー(Aメジャー)に転調感が強く感じる。テーマ(Bm9のコードトーン)がドリアン的なのでBm7はAメジャーキーのIIm7と考えるのが自然だろう。 エオリアンもあり得るが、VIm7の雰囲気ではない気はする。

次のG#m7(-5) → Gm6 → F#m7 はF#マイナーキーの II-V-Im的。Gm6は V7の裏コードbII7の代理っぽい。

直前でF#マイナーに落ち着いたところに A(on B) ≒ Bsus4 でマイナー感を弱めて、またAメジャーキーのドリアン(IIm7)に戻る。

5~8小節目

|G(on A) | Bm7(on E) A(on B)|G(on A) | E (on F#) Bm7 |

G(on A)≒Asus4は、F#マイナーの平行長調Aメジャーのトニックに近い。だがトニックではないので解決はしない。この浮遊感を持たせてキメのコード(Bm7 on E → A on B)。

またG(on A)≒Asus4で再度浮遊感を持たせて、今度はE on F# ≒ F#sus4とF#マイナーキーに戻る準備も匂わせて次のIIm7を鳴らす。

13~16小節目

|G#m7(-5) |A(on G) |F#m7 |A(on B) |

G#m7-5 → A on G → F#m7はF#マイナーキーのII-V-Im7に似ているが、V7(≒bII7)のトライトーンを入れないことでドミナント感が弱い。

解決する感じがしないせいで F#マイナーのトニック然とした雰囲気が希薄なままA on B ≒ Bsus4で調性がさらに曖昧になる。

続くCセクション(サビ)がFメジャーに転調することを考えると、Bsus4≒B△に近い風にも聞こえてサビへの導入準備とも取れる。

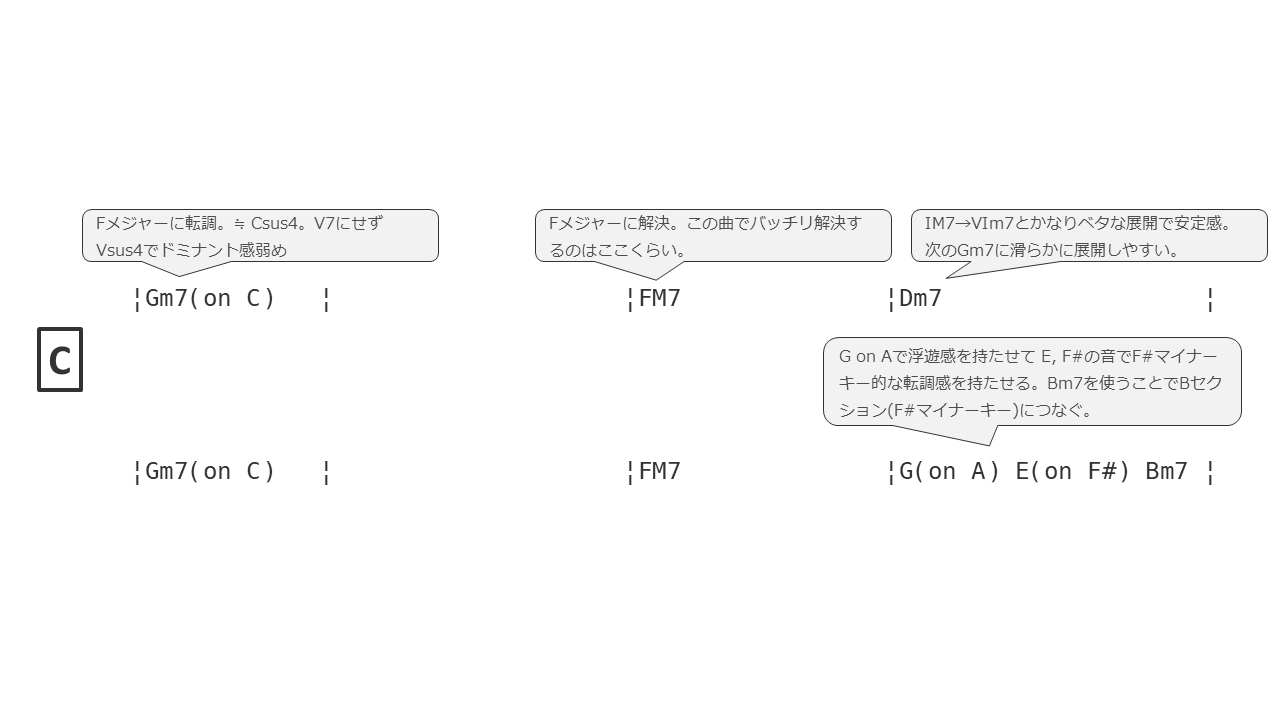

Cセクション

曲全体としてはマイナー寄りな雰囲気が強い気がするが、サビは明るめな印象。

|Gm7(on C) | |FM7 |Dm7 | |Gm7(on C) | |FM7 |G(on A) E(on F#) Bm7 |

1~2小節目はFメジャーキーの≒Vsus4。ドミナント臭がしないが、FM7で解決する感じはする。

Dm7はIM7→VIm7とベタな展開だが、あまりそう聞こえない。

最後のG(on A)→ E(on F#) → Bm7 はキメなのでコードが機能的はないだろう。

この小節は、この後のB1’への準備。G on A≒Asus4で浮遊感を持たせて、E, F#の音でF#マイナーキーへ匂わせる。 Bm7はB1’セクションのコードを先取りして滑らかにつなげているようだ。

おわりに

このDomino Lineのコード進行は、機能的なコード進行もあるが、ベタなII-V-Iのような進行は皆無と言える。 (II-V的な進行はあってもターンアラウンド的な使用にとどまる。) 言い換えると、メロディーやキメ、曲の展開・雰囲気を優先したコード進行であると感じられる。

また分数コードを多用し、全体的にドミナント感やトニックへの解決感は故意に曖昧にしているように思われる。 その対極である浮遊感や開放感が特徴的で、響きが複雑なコードを使っていてもジャズ的なテンションを感じることがない。 トニックへの解決が弱いせいでメジャー・マイナーの調性も曖昧だし、曲中で微妙に入れ替わる。 コード進行に話を絞った場合にカシオペアが「ジャズではない」と言われるなら、まさにここがポイントだと思う。

ギターソロやキーボードソロも、ドミナントコードで緊張感を持たせる感じではなく、基本的にはモーダルなモチーフと転調でメリハリをつける展開のようだ。 これがジャズ系のギタリストと野呂一生のアプローチが全然違う根本だろう。

Domino Lineを知って40年ほど経過した私自身、あらためてコード進行を分析して非常に新鮮だった。 すごい曲だ。