(更新日: 2025年10月1日 )

目次

はじめに

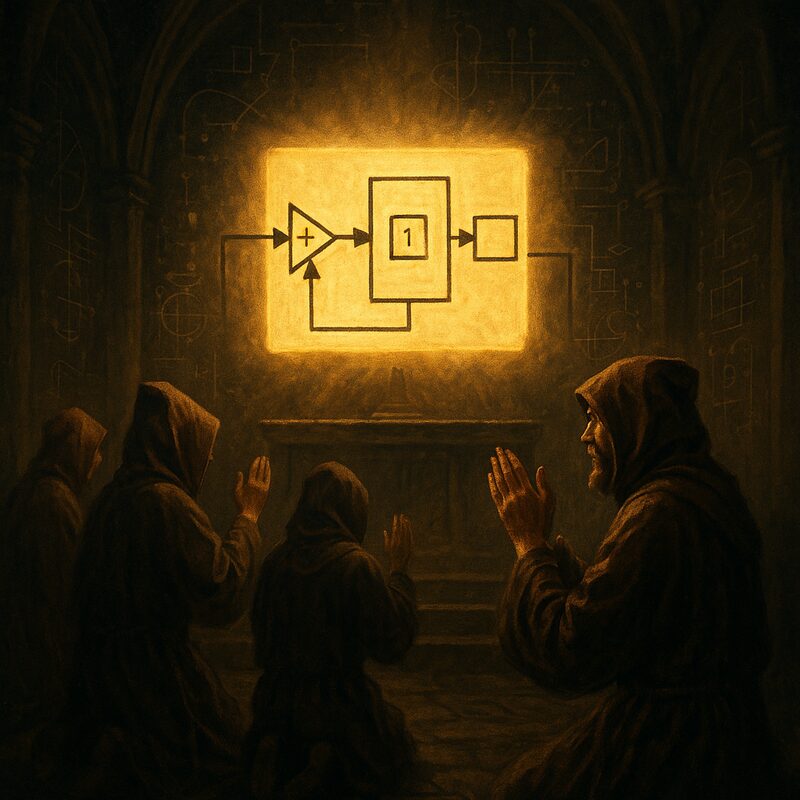

MBDには誤解もあることを以前の記事で指摘した。(モデルベース開発 (MBD) の基本とよくある誤解)

この記事では、MBDを過信したり、MBDが浸透した開発現場の裏で起きていることについて考察してみたい。

MBD信仰の弊害

実際に「MBD信仰」あるいは「MBD至上主義」に陥ると、技術的な本質が軽視され、開発現場に深刻な弊害をもたらすことがある。 以下に整理しておこう。

1. 技術内容の把握が軽視される弊害

現象

ツールを使ってモデルを描き、自動コード生成ができると「理解できた」と錯覚してしまう。 しかし制御対象の物理モデルや制御理論の理解が不十分なままでは、誤ったモデルを精緻に実装するだけ。

弊害

- シミュレーション上では動いても、実機で性能が出ない。

- ノイズや外乱への頑健性が弱い制御器が量産される。

- 若手が「ツール操作=技術力」と誤解して育ち、本質的な工学スキルが育たない。 モデルは「知識を形式化したもの」であって、知識そのものの代替にはならない。

2. ツール習得偏重による問題

現象

MBD研修が「Simulinkの使い方」や「コード生成手順」に集中し、制御理論・数理モデル・システム設計の教育は後回しにされがち。

弊害

- 「ブラックボックス的なモデル操作員」が量産され、モデルの正当性を自ら検証できない。

- ツールが想定していない現象(非線形性、非ガウス雑音、パラメータ変動など)に対応できない。

- 特定ベンダーのツール依存が強まり、技術的自立性が失われる。 ツールは補助輪であって、制御対象を理解する目を養うことが不可欠。

3. プロセス至上主義による弊害

現象

「モデルを作ること」「レビューを通すこと」「プロセスを回すこと」が目的化し、本来の目標(制御性能・品質・安全性の確保)が忘れられる。

弊害

- 成果物が「中身のないモデル」や「形式だけ整ったドキュメント」になる。

- 開発者が「プロセスを守ったから責任を果たした」と思い込み、技術的リスクを放置する。

- 本来の要求(性能・安全・コスト)が二の次になる。 「プロセスを通す」ことはあくまで手段であり、目的は「良いシステムを作ること」。

4. 目的と手段の混同

典型例

- 「MBDを導入すること」自体がゴールになり、制御系の改善や開発効率化という目的が置き去りになる。

- 「モデルからコードを生成すること」が目的化し、制御ロジックやアルゴリズムの良否を議論しなくなる。

結果

- 本来のKPI(性能・品質・納期)とは無関係な「モデルの量」「レビュー通過率」が成果指標になる。

- 成果が出ないのに「MBDをもっと徹底すれば解決する」と自己強化的に誤解が進む。 「モデルやプロセスはあくまで手段」であることを繰り返し認識する必要がある。

5. 組織文化への影響

現象

- MBD信仰が強まると、現場エンジニアの「制御対象の勉強」「理論の追求」が軽んじられる。

- 「ツールに流し込めば解決する」という風潮が広がる。

弊害

- 技術的基盤が痩せ細り、長期的に競争力が低下する。

- 本質を理解する人材が減少し、障害発生時の原因究明やトラブルシュートができなくなる。

まとめ

MBD信仰や至上主義の弊害は、

- 技術理解の軽視(制御対象・理論の理解が育たない)

- ツール依存の拡大(ブラックボックス操作員の量産)

- プロセスの目的化(「通したこと」が成果と誤解される)

- 目的と手段の混同(MBD導入がゴールになってしまう)

に集約される。

結局のところ、MBDは「工学的理解を支える道具」であって「理解を代替するもの」ではない。 技術の本質を理解した上で、MBDを活用するバランス感覚こそが組織の競争力を決める、と言える。

MBDの限界とカバーできない領域はどこか

MBD(モデルベース開発)は強力なアプローチですが「万能ではない」ため、どこまで有効で、どこから先は限界があるのかを正しく認識しておくことが欠かせない。 以下に整理しておこう。

1. モデル化そのものの限界

現象の非線形性・複雑性

- 摩擦、ヒステリシス、経年劣化、乱流など、正確にモデル化することが困難な現象は多い。

- 近似で表現すると「机上では正しいが実機ではずれる」ケースが出る。

パラメータの不確かさ

- 制御対象の物理パラメータ(慣性、剛性、摩擦係数など)は変動する。

- 現実の変化を追いきれないと、モデルがすぐ陳腐化する。 「モデルは現実の写し絵に過ぎない」ことを忘れない。常にギャップがあると認識することが重要。

2. モデル化に不向きな領域

ヒューマンファクター

- 運転者の感覚や心理、操作性などは数理モデルに落とし込みにくい。

環境依存の事象

- 路面状況、気象条件、通信環境などは変動が大きく、モデルでカバーしにくい。

学習・適応を要する分野

- 近年はAIや機械学習でカバーする領域(異常検知や認識系)が増えており、MBDの数理モデルとはアプローチが異なる。

3. プロセス・組織的な限界

要求の曖昧さは解消できない

- 要求仕様が不明確なままMBDを適用すると「誤った要求を忠実にモデル化」するだけ。

モデルの品質保証は人間依存

- 自動コード生成ができても、モデル自体が正しい保証はなく、レビューやテストは不可欠。

複雑化によるブラックボックス化

- 大規模モデルは可視化どころか逆に理解困難になり、「読めないコード」と同じ問題を抱える。

4. 運用・実機検証とのギャップ

シミュレーション万能主義の危険

- 実機検証でしか現れない現象(外乱、センサ劣化、ノイズ、非理想性)がある。

リアルタイム制約の扱い

- モデル上では動作するが、実際のECUで実時間処理が間に合わないこともある。

HILSやSILSの限界

- 実機レス検証は強力だが、最終的に実環境との突き合わせは避けられない。

5. 適用範囲の限界

アルゴリズム開発のすべてを代替できない

- 高度な最適制御、ロバスト制御、AI制御などは理論的検討を併用する必要がある。

非制御系領域にはフィットしにくい

- MBDは制御系から発展したため、UI/UX設計、クラウドアプリ開発などには直接の適用は限定的。

システム全体像の把握は別アプローチが必要

- システム工学(MBSE)やデジタルツインと連携しなければ、上流工程の複雑性を十分に扱えない。

まとめ:認識しておくべき姿勢

- MBDは 「机上での可視化・検証・効率化を強力に支える道具」 である。

- しかし 「現実を完全に再現できるものではない」 ことを前提に、実機試験や理論解析と組み合わせる必要がある。

- さらに 「MBDで扱える範囲(制御・アルゴリズム開発中心)」と「扱いにくい領域(人間要因・環境変動・学習系)」を明確に区別する ことが重要。 言い換えれば、MBDの限界を正しく認識した上で、「MBDに任せる領域」と「理論・実験・経験則に頼る領域」を適切に分担する ことが健全な活用法になる。

MBDの枠組みでは設計仕様そのものの妥当性は検証できない

設計不具合は仕様そのものの不備が原因であることも多い。MBDでこうした仕様そのものの妥当性や不備を検証することは、どこまで可能だろうか。

実際、MBDが得意とする「仕様準拠の設計」 と、開発現場で頻出する「仕様そのものの不備」 の間には大きなギャップがある。

1. MBDでできること(仕様妥当性検証の可能性)

MBDは「モデルを実行できる仕様書」として扱えるため、従来の紙仕様書よりも 「動く仕様の確認」 が可能になる。

動作確認(シミュレーション)

- 要求仕様をモデル化し、実際の入出力挙動をシミュレーションで確認できる。

- 「この仕様で本当に期待通りの応答になるか?」を机上で試せる。

ユースケース検証

- 想定される入力条件・外乱をモデルに与えて、振る舞いを確認。

- テストケースを設計段階から準備できる。

形式検証との併用

- 仕様をモデル化することで、状態遷移の網羅性や死活状態(デッドロックなど)を形式的にチェックできる。 つまり「仕様を数理モデルに落とせる範囲」では、MBDは仕様の妥当性検証に一定の効果を発揮する。

2. MBDで難しいこと(仕様妥当性の限界)

一方で、仕様の不備の本質は 「そもそも何を作るべきか?」の問題 にあり、これはMBDだけでは解決困難。

要求の欠落や誤解

- 例:安全要件の抜け、異常系シナリオの想定不足、ユーザ視点の要件不足。

- モデル化されない限り、シミュレーションもできない。

数値化できない仕様

- 例:操作性、快適性、ユーザ体験などはモデル化が難しい。

- 結果として、形式的に「仕様通り」でも実際には満足できない設計になる。

仕様間の矛盾

- 異なる部門・ステークホルダーからの要求が食い違っている場合、モデルが正しくても仕様自体は不整合。

- この発見にはMBDだけでは不十分で、レビューやシステム工学的アプローチが必要。 MBDは「与えられた仕様を実行可能にする」ことは得意だが、「仕様そのものが正しいか?」の判断は難しい。

3. 仕様妥当性を補うアプローチ(MBDの補完)

MBDを正しく使うには、仕様の不備を検出するための他の仕組みと組み合わせる必要がある。

MBSE(Model-Based Systems Engineering)との連携

- 要求・アーキテクチャ・設計をSysMLなどで上流から一貫してモデル化し、仕様のトレーサビリティを確保。

レビューとステークホルダ検証

- モデルを使って「実際に動かして見せるレビュー」を行い、非技術者を含めて仕様の妥当性を確認。

プロトタイピング

- HILSやMILSによる早期プロトタイピングで、「紙の仕様では気づけない不備」を実体験で明らかにする。

シナリオベース検証

- ユースケース、誤使用ケースをモデルに入力し、「想定外動作」を早期にあぶり出す。

4. まとめ

- MBDは 仕様の実行可能化・シミュレーションによる妥当性確認 には強い。

- しかし 「仕様が正しいか」「抜け漏れがないか」を保証する力は限定的。

- 真に仕様不備を防ぐには、MBDを MBSE・レビュー・プロトタイピングと組み合わせて運用する 必要がある。 言い換えると、MBDは「仕様を確かめる道具」にはなるが、「正しい仕様を生み出す道具」ではない。

この点を誤解しないことが、MBDの適用において非常に大事。

MBDの浸透で、地に足がついた技術開発が退行した側面

MBD(モデルベース開発)は本来「現物主義的な試作・検証を補完し、効率化するための道具」だが、日本での導入の仕方や「流行」としての扱われ方によって、結果的に 実地的な技術力・経験知が弱まる方向に働いてしまった側面 はあると思われる。

1. 現物主義文化とのバランス崩壊

もともと日本の強み

- 熟練者の「現場感覚」や「実物を使った検証」で問題を早期に発見できる力。

- 紙仕様に書けない微妙な挙動や「現場でしか分からないノウハウ」が蓄積されていた。

MBD導入後の変化

- 「モデル上でシミュレーションしてOKなら大丈夫」と短絡的に捉えられ、現物検証が軽視される場面が出てきた。

- 現物での“違和感検知力”を磨く機会が減り、技能伝承の場も縮小。 「MBDで確認したから大丈夫」という安心感が、実地検証の省略につながるリスク。

2. 技術理解よりプロセス遵守が優先される

現象

- MBDを導入すると「モデルを作ること」「レビューを通すこと」がKPI化される。

- 「制御対象をどこまで理解したか」「実機でどう振る舞うか」といった本質的な問いが二の次になりやすい。

結果

- モデル操作に長けたエンジニアは増えても、制御理論や物理現象を深く理解する人材が減る。

- “ブラックボックス的な開発者”が増え、問題が起きたときに根本原因を探れない。 ツールを通すことが目的化し、地に足のついた技術理解が軽視される。

ツールボックスで楽は出来るのだが、中身を理解していないため不具合が発生したら対応できない。 そんな技術者は増えていると思う。

3. 試作・実験の価値が過小評価される

現象

- 経営層やマネジメントが「MBD導入=試作削減」と誤解し、極端に試作や実機評価を減らす方向に走る。

- シミュレーションは確かに効率的だが、モデルがカバーできない要素(摩耗、外乱、環境変動、ヒューマンファクター)は実物でしか検証できない。

結果

- 実機での“不具合の芽”を潰す文化が弱まり、不具合が量産段階まで持ち込まれるリスクが増す。 「現物を使った気づき」が減少し、地に足がついた改善サイクルが細る。

4. 若手教育・技能伝承への影響

もともとあった強み

- 若手が現場で試作・実験を繰り返す中で、制御対象の理解や勘所を体得できた。

MBD導入後の課題

- 研修や教育が「ツール操作」中心になり、若手が実物に触れる機会が減った。

- 結果として、現物感覚・直感的理解を持つ技術者が育ちにくくなった。 長期的には、日本の強みだった「現場に根差した技術者」が減少するリスク。

実際、実機の動きを理解しないままモデル上にブロックを並べて、シミューレーションが動いて満足する若手を目にしたことがある。 日本のクルマの開発では、現実にこのような風景が当たり前なのだ。 こんな設計のクルマに乗る勇気があなたにあるだろうか。

5. まとめ

確かに、MBDの導入は効率化や上流検証の早期化に寄与しましたが、 日本においては導入のされ方次第で次のような「退行」も生じ得ます:

- 実地的な検証力の弱体化

- 制御対象理解よりツール操作偏重

- プロセス遵守が目的化する風潮

- 若手が現場経験を積む機会の減少

つまり、MBDは「現物主義の代替」ではなく「現物主義を補完する道具」であるはずなのに、現場文化とのバランスが崩れて “現場力の空洞化” を招く危険性がある、ということだ。

健全なMBD活用には、

- モデルでの検証と現物での検証を補完関係に置く

- モデルを“理解を深める道具”として使う(ブラックボックスにしない)

- 若手に現物を触らせる教育プロセスを維持する

といったバランス設計が不可欠だろう。

おわりに

MBDで効率的になったり、プロセスの見通しがよくなることはあるだろう。 しかし、若手の経験や技能はどんどん現場から離れていく。そしてモデルが作成できれば設計対象を理解したつもりになっている。

それは若手でなくても同様で、自分がよく分からないものはAIに頼ろうとする風潮にも通じるものがある。

これがMBDの浸透によって進んだ技術開発の裏側である。