(更新日: 2025年8月28日 )

2025年の参議院選挙では、私は日本誠真会のボランティアに参加した。

これが初めての選挙ボランティアで、とても新鮮な経験だった。 ポスターを貼る経験を通じて、今まで遠く感じた政治・選挙をとても身近に感じ、また投票への意識も大きく変化した。

この体験で学んだこと、感じたことを共有したいと思う。

目次

政治活動と選挙活動の違い

今回初めて知ったのは、公示前と公示後で活動の内容が大きく違うことだ。

- 公示前(政治活動):政策の広報や準備は自由度が高い。ただし投票依頼はできない。

- 公示後(選挙活動):ポスター貼りや選挙カーでの連呼、証紙付きのビラ配布など、公職選挙法に沿った方法でしか活動できない。

つまりボランティアの仕事内容は、公示前と選挙期間中とで大きく変わる。 私はボランティアに公示前から参加していたが、公示後はかなり注意しながらポスター貼りをした。

選挙活動と準備

選挙期間中は以下の活動に参加できる:

- 辻立ち

- 選挙カーでの街宣

- ポスター貼り

一方、公示前は準備が中心になる:

- ポスターや資材の準備

- 事務所の確保

- 街宣車やドライバーの手配

- ウグイス嬢・カラスの確保

こうした段取りが事前にできているかどうかで、選挙戦の初動は大きく違う。 私の支部は少しバタバタしていた印象がある。

支部と幹事

選挙区ごとに支部が設けられ、支部長は候補者本人が務める。 だが実際にボランティアを仕切るのは幹事だった。

したがって幹事の力量次第で現場の動きが大きく変わる。 候補者の準備を支える意味でも幹事の存在は重要だ。

実際、他の選挙区では候補者が準備不足を理由に立候補を取り下げた例があった。 私の支部では立候補の取り下げにはなっていないものの不慣れな点が多く見られ、人選は大事と感じた。

ボランティア募集と連絡

候補者が決まれば早めに募集を始めるのが理想だが、実際には告示直前に近い募集になっていた。 告示前はボランティア応募が少なく、地域ごとに人員を配置しようにも人が足りない状況だった。 私の支部では候補者が5月には決まっていたので余裕はあったはずだが、結果的には後手後手の準備になった。 明らかにボンヤリしていたように思える。

ボランティアに関する連絡はLINEで行われた。 オープンチャットや複数のLINEグループで同じような連絡が飛び交う状況だった。 こうしたところでも、未整備な組織を感じた。 ボランティア募集から投票後まで混沌とした体制だったと思う。

ボランティアの層

参加者の年齢層は高めで、50代・60代以上が中心だった。 党首の健康関連YouTubeから参加した人が多く、スマホ操作に不慣れな人も多いように思われた。

山間部の作業に応募してきた中には「土地勘がないので案内をお願いしたい」といった声もあり、少し微笑ましく感じた。

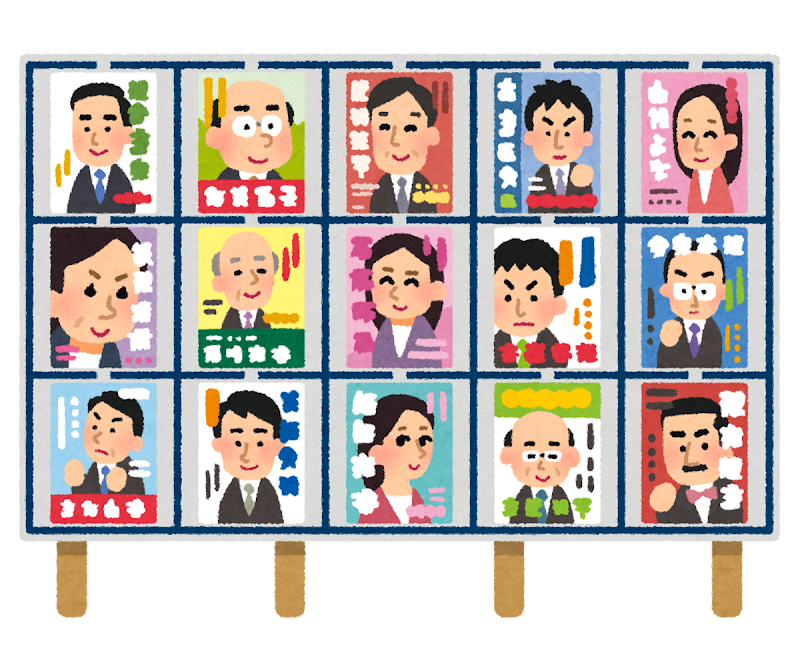

ポスター貼りの体験

私は一人で120枚ほどのポスターを貼った。 真夏の作業は実に過酷であったが、掲示板を探して市内を回るのはオリエンテーリングのようで少し楽しかった。

狭い道沿いの掲示板ではクルマの運転にヒヤヒヤし、駐車スペースの確保にも悩まされた。

山間部のポスター貼り

私は都市部に近いところを担当したが、山間部では都市部と違って掲示板の数が多く、距離もある。

都市部で100枚貼るのと、山間部で100枚貼るのは大変さが大きく異なる。 こうした地域事情を踏まえたボランティア配置が重要だと思った。

辻立ち

辻立ちには一度だけ参加した。 実際にやってみると、日本誠真会の知名度の低さをまさに肌で感じることになる。 声を張り上げても届く感触がまったくなく、精神的に削られる。

1~2ヶ月の短期活動では効果は薄く、年単位で継続しなければ知名度向上は難しいだろう。

政治に参加する実感

ポスター貼りの作業を通じて「政治に参加している」という強い実感を持てた。 候補者が当選するかどうかにかかわらず、選挙をとても身近に感じる体験だった。

今回のボランティアで、こうした地味な活動が選挙を支えていることを知った。 政治に興味がない人でも、一度参加してみる価値はあると思う。

おわりに

小さな活動でも、実際に選挙の一部を担うことで政治への距離感は大きく変わる。 候補者や政党の努力の裏には、多くのボランティアの存在がある。

選挙ボランティアは気軽に参加できる。そして政治を身近にする良いきっかけだと思う。 興味の有無にかかわらず、一度経験してみることをおすすめしたい。

私は党員をやめているし、今のところ日本誠真会のボランティアをするつもりはないが、他の党のボランティアはぜひ参加したいと考えている。

最後につけ加えておくと、オープンチャットで見かけた日本誠真会のボランティアスタッフは、真剣に日本のことを心配して取り組んでいる人が多いと感じた。 こうした真面目な人々の真摯な協力を見て、なおさら党首や党運営へに対する不満を私は募らせたのだ、とこれを書きながら思い返した。