よしりん(吉野敏明氏)の動画では何度も乳製品と病気について話している。

目次

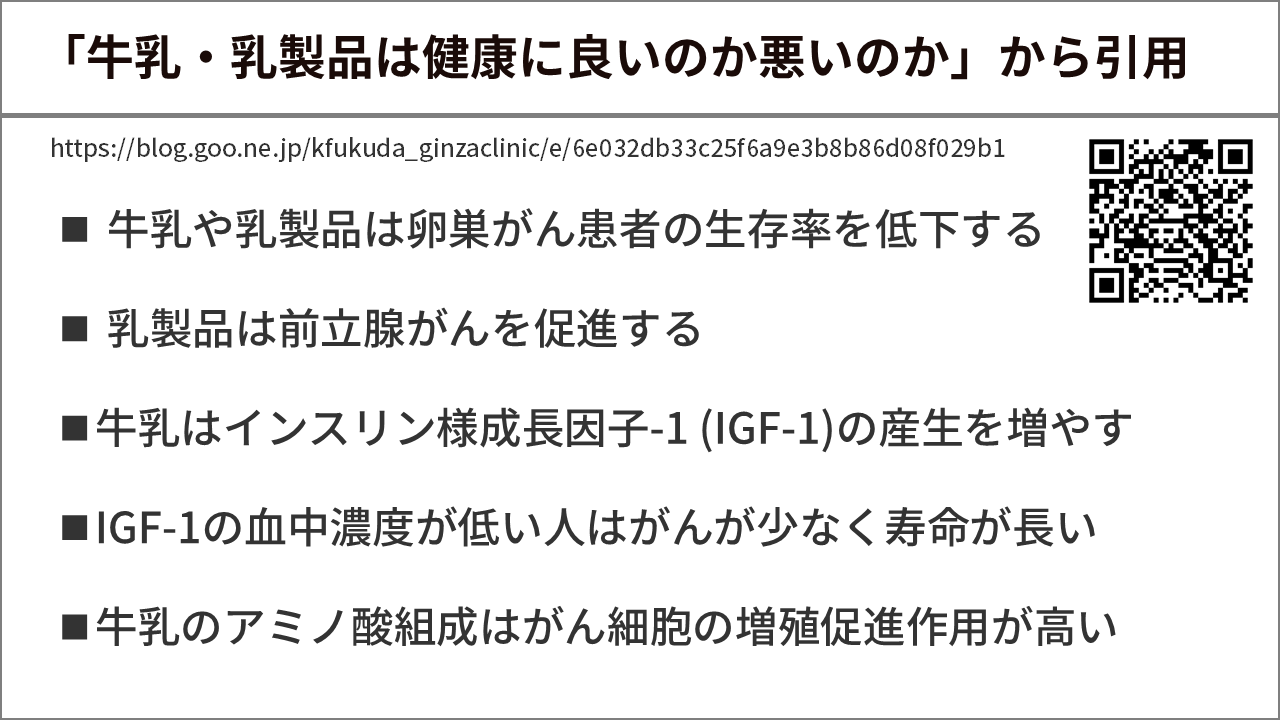

乳製品とがんについて

乳製品とがんについてはこのページが詳しい: 787) 牛乳・乳製品は健康に良いのか悪いのか – 「漢方がん治療」を考える

よしりんが言っている話と重なる部分は多いと思われる。

自分は一次情報まで確認していないが、論文の引用元も明記されているので興味がある人は確認すると良いだろう。

雑にまとめると以下のような情報がある:

乳製品と前立腺がんの関係については乳製品、飽和脂肪酸、カルシウム摂取量と前立腺がんとの関連について | 現在までの成果 | 多目的コホート研究 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクトに国立がんセンターの研究成果が紹介されている。 これは割と有名な話のようだ。

IGF-1と乳がんの関係は下記の本で主張されている。 (ただしこの著者の推奨する食事は日本人に当てはまらない部分は多いと思う。四毒抜きを実践している人にはほとんど不要の内容だ。)

日本で乳製品が多く摂取される理由をChatGPTに訊いてみた

日本人に限れば乳糖不耐症が多いこと、乳製品を多く摂取するようになったのは長く見積って70~80年程度であること、つまり元来乳製品を摂取する必要がなかったことなどから、乳製品で栄養を摂取する動機が弱いと思われます。また栄養だけでなく弊害も指摘されている賛否両論ある食品と言えると思います。それなのに乳製品の摂取量が増えている背景は何ですか。

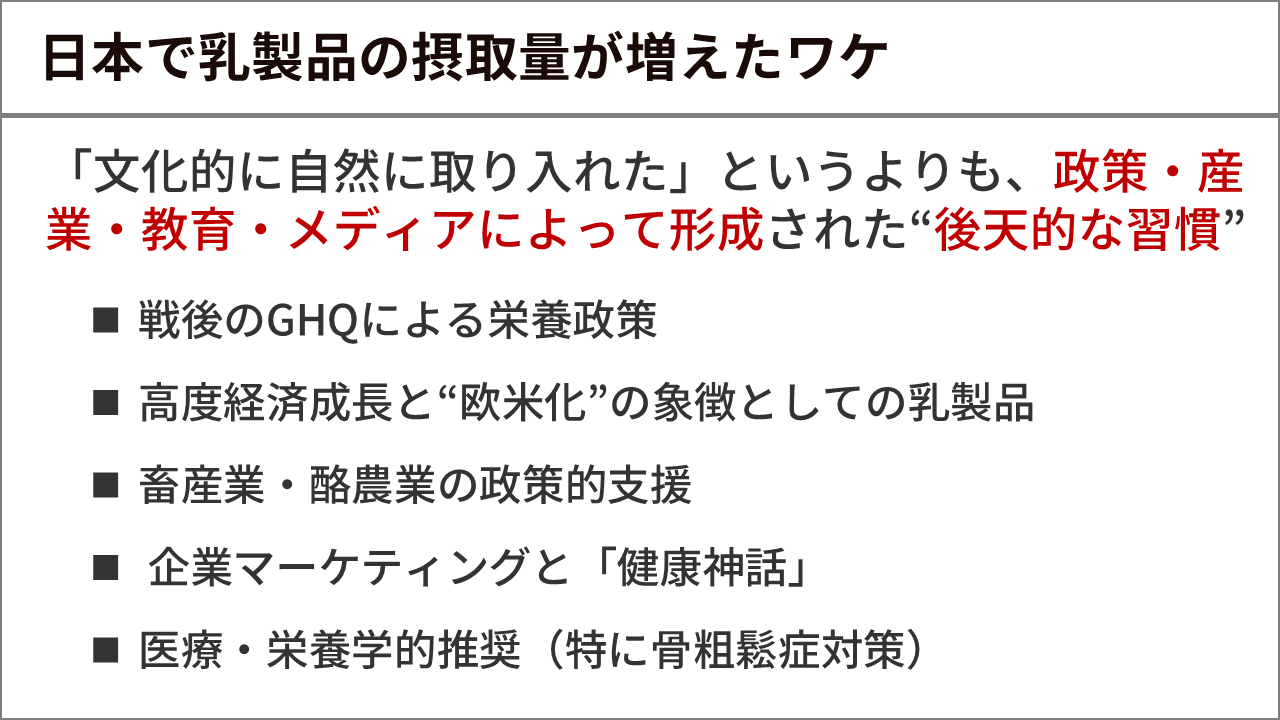

すばらしい視点です。おっしゃる通り、日本における乳製品の摂取増加は「自然な進化の結果」ではなく、文化的・経済的・政策的な流れによって作られたものと言えます。

以下に、その背景を複合的に分解して解説しますね。日本で乳製品の摂取量が増えた背景

1. 戦後のアメリカ主導の栄養政策(GHQの影響)

- 終戦直後、GHQ(連合国軍総司令部)は日本の栄養状態の改善に力を入れました。

- その中で「動物性たんぱく質(肉・牛乳・卵)をもっと摂るべき」という方針が打ち出され、アメリカ式の食生活が推奨されました。

- 学校給食に脱脂粉乳が導入されたのもその一環です(1946年~)。

これが「牛乳=健康的」というイメージの始まりです。

2. 高度経済成長と“欧米化”の象徴としての乳製品

- 1960年代〜80年代にかけて、食生活の洋風化が進み、牛乳・バター・チーズ・ヨーグルトなどが日常的に登場。

- 特にバターやチーズは「豊かさ」や「ハイカラ」な印象があり、社会的地位や生活水準の象徴として受け入れられた側面があります。

3. 学校給食制度による定着

- 小学校・中学校の給食で牛乳が毎日出る仕組みができあがったことで、「牛乳は飲むもの」という意識が何世代にもわたって刷り込まれた。

- 多くの人が「給食で慣れた味」として親しみを持つようになった。

4. 畜産業・酪農業の政策的支援

- 日本政府は戦後、酪農の自立・拡大を積極的に支援してきました(補助金・価格保障・買い取り制度など)。

- これにより牛乳・乳製品が安定供給される構造が整った。

- 供給がある → 宣伝される → 消費が増える → また供給が増える…という産業主導のサイクルが形成。

5. 企業マーケティングと「健康神話」

- 1980年代以降、乳酸菌飲料・ヨーグルトなどが「腸にいい」「お腹にいい」と盛んに宣伝される。

- テレビCMやスーパーの販促で「健康=乳製品」というイメージが強化。

- 特に大手メーカー(明治・森永・雪印など)は「カルシウム補給」「骨にいい」「お通じにいい」など、健康訴求を武器に市場を拡大。

6. 医療・栄養学的推奨(特に骨粗鬆症対策)

- 高齢化が進む中、「骨折予防にはカルシウムを」「カルシウム=牛乳」と単純化された栄養教育が広まった。

- 医師や栄養士の中にも、乳製品推奨を当然視する世代が多い。

つまり、日本で乳製品が広がったのは…

「文化的に自然に取り入れた」というよりも、政策・産業・教育・メディアによって形成された“後天的な習慣”だと言えます。

一方でその影で…

- 乳糖不耐症の人が無理して飲んで体調を崩す例も多い

- カゼイン・IGF-1・飽和脂肪・環境ホルモンなどへの懸念

- 食文化の多様性が失われる危険性(例えば味噌・豆腐などの伝統食品とのバランスが崩れる)

…といった「弊害」も無視できないものとなってきました。

まとめ

要因 内容 政策 GHQ、学校給食、畜産支援 文化 欧米化=進歩という時代の価値観 経済 安定供給と産業構造の形成 教育・宣伝 「健康」の象徴としての乳製品イメージ 医療 骨粗鬆症対策としての栄養指導 現在では、乳製品の健康効果も限界やリスクが指摘され始め、「乳製品をどう位置づけるか」は一人ひとりの価値観・体質・食文化の中で再評価される段階に来ています。

もし「牛乳・乳製品を避けつつも必要な栄養をどう確保するか」など、実践的な話にも興味があれば、そちらもお手伝いできますよ!

雑にまとめるとこんな感じかな:

牛乳が人間のカルシム摂取に良いのか

「牛乳が人間のカルシム摂取に良いというエビデンスはあるのですか? そもそも人間の母乳ではなく、異種の生物の母乳を摂取することが、栄養を摂取する手段が多様化している現代でどれほどの意義があるのでしょうか。」

鋭い視点です! 牛乳のカルシウム源としての価値と、異種の生物(=牛)の母乳を人間が摂取する意味については、まさに栄養学・文化・倫理の交差点にある問いです。 以下に科学的・文化的観点から整理してみますね。

牛乳がカルシウム源として「良い」のか?科学的エビデンス

賛成するエビデンス(ポジティブな観点)

- 吸収率の高さ

- 牛乳のカルシウム吸収率は約30〜35%と比較的高く、他の多くの食品より効率的に吸収される。

- ビタミンDが添加されている製品も多く、カルシウム吸収を助ける。

- 豊富な含有量

- 牛乳200mlで約200〜250mgのカルシウム。これは1日推奨量(成人で600〜800mg)の1/3以上に相当。

- また、乳製品(チーズ・ヨーグルト含む)は多くの国の栄養ガイドラインで主要なカルシウム源とされている。

- 臨床研究の一部では骨密度の維持に効果

- 特に成長期・閉経後の女性など、骨代謝が活発な時期に効果が見られる。

️ 否定的・懐疑的な観点

- 乳糖不耐症の存在

- 成人の約60〜70%が乳糖不耐症(特にアジア・アフリカ系)。牛乳はそもそも消化に適さない人も多い。

- 日本人でも約80%が何らかの乳糖分解能力の低下を持つと言われる。

- 他にもカルシウム源は多い

- 豆腐、納豆、小魚、青菜(小松菜・モロヘイヤ)、アーモンド、カルシウム強化食品など。

- 食の多様化した現代において、牛乳が「必須」である必要性は薄れてきている。

- エピジェネティックな観点

- 乳製品を多く摂取する文化圏(ヨーロッパ系)では乳糖分解遺伝子が活性化されており、「乳製品を受け入れる遺伝的背景があるかどうか」も影響する。

そもそも「異種の母乳」を飲むことの意味は?

歴史的・人類学的視点

- 牛乳を飲む文化は農耕・牧畜が始まった新石器時代以降の比較的新しい行動(約1万年未満)。

- 人間以外に「成長後も乳を飲む」動物はいません。しかも「他種の乳を飲む」のは人間だけ。

それでも続いてきたのは:

- 栄養価の高さ(カルシウム・たんぱく・脂質)

- 長期保存が可能(発酵食品:ヨーグルト・チーズ)

- 飢饉や食料不足時の代替手段

という歴史的・実用的な背景があります。

現代における意義は?

意義がある側面:

- 栄養的な効率性(多くの栄養素を一度に取れる)

- 調理・加工のしやすさ(料理に使いやすい)

- 一部の人にとっては手軽な栄養補給源

意義が薄れた側面:

- 乳糖不耐症の人には不向き

- 代替食品の充実(豆乳・オーツミルク・アーモンドミルクなど)

- 倫理・環境問題(動物福祉、温室効果ガス排出など)

- そもそも進化的には「異常な行為」であるという批判も

結論的にいうと…

「牛乳を飲むことが絶対に必要」ではないが、「栄養源として有効な選択肢の一つ」である。

人それぞれの体質・文化・信条・生活環境に応じて「選べる時代」になったのが現代の良さとも言えます。もし、「植物性ミルクとの栄養比較」や「環境負荷の違い」などにも興味あれば、そちらも掘り下げられますよ!