(更新日: 2025年8月8日 )

TNF・自己免疫疾患・グルテンの関係についてChatGPTにまとめてもらった。

目次

TNFの概要

TNFαについて教えて下さい。今はTNFと呼ばれているようですね。

はい、その通りです。「TNFα(Tumor Necrosis Factor alpha)」は現在、「TNF(Tumor Necrosis Factor)」と呼ばれることが多くなっています。以下にその概要を整理してご説明します。

TNF(TNFα)とは?

TNF は、主に免疫系に関与するサイトカインの一種で、炎症反応の中心的な役割を果たします。

項目 内容 正式名称 Tumor Necrosis Factor 旧称 TNFα(βも一時期あったため区別のため) 分泌細胞 主にマクロファージ、T細胞、自然免疫細胞 作用 炎症促進、細胞死(アポトーシス)、免疫応答の調節 標的細胞 幅広い細胞種(内皮細胞、神経細胞、がん細胞など) 主要な機能

炎症反応の促進

サイトカインカスケードの上流にあり、他のサイトカイン(IL-1、IL-6など)の産生を促進。アポトーシス誘導

細胞死を引き起こすことで、感染細胞やがん細胞の排除に関与。血管透過性の亢進

血管内皮細胞に作用し、局所炎症部位への免疫細胞の移動を助ける。自己免疫疾患への関与

過剰なTNF活性は、リウマチ性疾患や炎症性腸疾患(IBD)などの原因に。医療応用と治療標的

TNFは疾患と強く関係しており、「抗TNF療法」が開発されました。

抗TNF薬 用途 インフリキシマブ(Remicade) 関節リウマチ、クローン病、潰瘍性大腸炎など エタネルセプト(Enbrel) 関節リウマチ、乾癬 アダリムマブ(Humira) 多くの自己免疫疾患 「TNFα」から「TNF」への名称の変化

- 当初は「TNFα」と「TNFβ(リンホトキシン)」が区別されていました。

- しかし、現在は「TNFα」が一般に「TNF」と略され、「TNFβ」はほとんど使われないため、「α」は省略されることが多くなっています。

必要であれば、TNFシグナル伝達経路の図解や、抗TNF療法の副作用、TNFの遺伝子発現制御などについても詳しく解説できます。興味ありますか?

抗TNF薬とそのリスク

抗TNF薬はTNFの働きを抑制する薬でしょうか。

これを処方されると、腫瘍つまりガンのリスクが上昇しませんか。

はい、非常に鋭いご質問です。

抗TNF薬は「TNFの働きを抑制する薬」です。

抗TNF薬は、TNFの過剰な炎症促進作用を抑えるために使われます。特に以下のような自己免疫疾患でよく使用されます:

- 関節リウマチ

- クローン病

- 潰瘍性大腸炎

- 乾癬性関節炎 など

TNFはもともと「腫瘍壊死因子」という名前

TNFはその名の通り、がん細胞に対して毒性を持ち、壊死を誘導する作用が発見されたことから名付けられました(実際に腫瘍を縮小させる効果があると考えられていました)。

️ 抗TNF薬と「がんのリスク」について

これはとても重要なテーマで、今も研究が続いています。

懸念されるリスク:

- がん細胞の免疫監視が弱まる:TNFが抑えられると、がん細胞を免疫が排除する能力が一部低下する可能性がある。

- リンパ腫(特に非ホジキンリンパ腫)のリスク増加が一部の研究で報告されている。

ただし明確なリスク上昇があるかは「病態や患者背景による」:

- 全体としては劇的にリスクが増えるわけではないという報告もあり、抗TNF薬の利益(炎症抑制)とリスク(感染・腫瘍など)を天秤にかける必要があります。

- 特に長期使用・多剤併用・過去のがん既往歴がある場合などに注意が必要。

抗TNF薬を使う際に考慮されること

リスク管理 内容 事前検査 結核・肝炎・がん既往歴などのスクリーニング 定期的なモニタリング 血液検査、画像診断、感染や腫瘍の兆候チェック がんの家族歴や既往歴の確認 使用判断に大きく関与 まとめると…

- 抗TNF薬は、炎症性疾患の治療に非常に有効。

- TNFの抑制により、がんへの免疫監視が一部低下するリスクはゼロではない。

- ただし、臨床上の利益がリスクを上回る場合が多く、医師の管理の下で安全に使用可能。

もしご自身やご家族が抗TNF薬を検討しているのであれば、疾患の種類や既往歴、他の薬剤との兼ね合いで医師としっかり話すことが大事です。

もっと医学的な論文ベースの情報が欲しい場合や、特定の薬剤について詳しく知りたい場合も対応できますよ。どうしましょう?

TNFが暴走する原因

自己免疫疾患はTNFが関連していることは分かりました。

これは本内がん細胞を攻撃するはずのTNFが暴走しているように思われます。

このようにTNFが暴走、あるいは誤動作する原因は何か分かっていますか。

とても深い洞察ですね。その通り、自己免疫疾患におけるTNFの「暴走」や「誤作動」は、免疫系が自己と非自己をうまく区別できなくなる一因として重要です。

では、なぜTNFが過剰に働いてしまうのか?── いくつかの仮説や分かってきたことを以下にまとめます。

TNFの「暴走・誤作動」の原因と考えられる要因

1. 遺伝的要因(Gene polymorphisms)

- TNF遺伝子(TNF-α promoter region)にある多型(例:-308G>A)によって、TNFの発現量が高くなりやすい体質の人がいます。

- HLA遺伝子(自己免疫に強く関係)と共に、炎症反応が過敏に起こる素因をもたらします。

➤ 例:関節リウマチ、クローン病、乾癬などの患者では特定の多型が高頻度に見られます。

2. 感染症のトリガー仮説(分子模倣)

- ウイルスや細菌感染がきっかけで、自己抗原に似たパターン(分子模倣)を免疫が標的にすることがあります。

- 結果として、TNFが誤って自己組織を「敵」とみなして炎症を起こす。

➤ クローン病や1型糖尿病では、ある種の腸内細菌やウイルスがトリガーの可能性。

3. 腸内環境の異常(腸内細菌叢の変化)

- 最近の研究では、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の乱れがTNFの産生過剰に関与することが示唆されています。

- 善玉菌の減少と悪玉菌の増加が、マクロファージや樹状細胞にTNF産生を促すことがある。

➤ 特にIBD(炎症性腸疾患)で注目されている領域。

4. 環境要因とライフスタイル

- 喫煙、ストレス、食生活なども慢性的なTNF亢進に関与するとされます。

- ビタミンDの不足や肥満も、低レベルの持続的炎症(low-grade inflammation)を引き起こしやすく、TNFのベースラインを押し上げる可能性があります。

5. 免疫調節ネットワークの破綻

- 本来、TNFの産生はIL-10やTreg細胞などによって抑制されるはずですが、これらの制御機構が破綻するとTNFが止まらなくなる。

- 結果として、炎症の自己制御が効かず慢性化する。

要するに…

TNFが「暴走」する背景には以下の複雑な多因子的メカニズムがあります:

- 遺伝 + 環境

- 免疫記憶の誤認識

- 微生物との相互作用

- 制御機構の破綻

今後の研究の焦点

- TNFを出しすぎないようにする個別化治療(プレシジョンメディシン)

- 腸内細菌の操作による炎症制御

- TNFの「良い働き」と「悪い働き」を選択的に分けて抑える薬の開発(部分阻害)

もっと分子レベルのメカニズム(例:NF-κB経路でどうTNF遺伝子が活性化されるか)も掘り下げられますが、興味ありますか?それとも、臨床応用や生活習慣との関係のほうが気になります?

自己免疫疾患は年々増加

自己免疫疾患は年々増加しているのでしょうか。

はい、実際に自己免疫疾患の発症率・有病率は年々増加傾向にあります。これは日本だけでなく、世界的な現象です。

自己免疫疾患は増加している:その事実と背景

実際のデータ・傾向

- 多くの国の疫学研究で、関節リウマチ、1型糖尿病、クローン病、自己免疫性甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病)などの患者数が増えていることが示されています。

- 例えば:

- 1型糖尿病:1970年代と比べて、子どもの発症率が2〜3倍になった国も。

- 炎症性腸疾患(IBD):特に東アジア諸国(日本・中国・韓国)で近年急増。

- 自己免疫性甲状腺疾患:女性の有病率が10%を超える地域もある。

増加の背景にあるとされる主な要因

1. 衛生仮説(Hygiene hypothesis)

- 幼少期に感染や細菌への適度な暴露が少ないと、免疫システムが「暇になって」自己を攻撃するようになるという仮説。

- 特に都市部や先進国での自己免疫疾患の増加と相関があります。

➤ 花粉症やアレルギーとも関連しています。

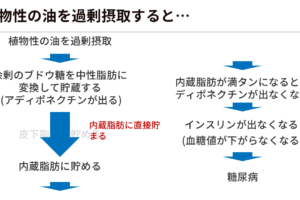

2. 食生活と腸内環境の変化

- 高脂肪・高糖質の食生活、食品添加物、加工食品などの摂取が、腸内細菌を変化させ、炎症性サイトカイン(TNFなど)の過剰誘導につながる。

- 食物繊維や発酵食品の減少も悪影響。

3. 環境化学物質・マイクロプラスチック・重金属などの影響

- 環境中の有害物質が免疫系を誤作動させる可能性が近年注目されています。

- 内分泌撹乱物質(ホルモンのように働いて免疫を乱す)が関係しているかもしれません。

4. 慢性的なストレスと生活リズムの乱れ

- ストレスは副腎皮質ホルモン(コルチゾール)や自律神経の働きに影響を与え、免疫バランスを崩す。

- 睡眠不足やシフトワークも、自己免疫疾患のリスク因子とされます。

5. 診断技術の進歩による「見つけやすさ」も影響

- 血液検査や自己抗体の検出感度が上がり、昔は診断されていなかった軽症例も今は発見されやすい。

- よって、実際の増加と「発見数の増加」が合わさっている面もあります。

まとめ

要因カテゴリ 内容 環境要因 衛生仮説、食生活、化学物質、腸内細菌の乱れ 生活習慣 ストレス、睡眠、運動不足 診断技術 軽症例の検出数が増加 遺伝的背景 本質的な変化は少ないが、環境と相互作用 今後の見通し

- 自己免疫疾患は「21世紀の疫病の1つ」とも言われ、慢性的に社会と医療を圧迫する疾患群です。

- 治療のパーソナライズ化(個別化)や予防(腸内環境改善・食事指導など)が今後重要になります。

必要であれば、特定の疾患(例:クローン病、自己免疫性甲状腺炎など)の発症率推移や、日本と世界の比較データも出せますよ。もっと掘ってみますか?

グルテンが他の自己免疫疾患と関連している可能性

自己免疫疾患が年々増加している事実を考慮するのであれば、自己免疫疾患が増えている原因は遺伝的なものや感染に関連する以外の要因を重視するべきと思われます。 なかでも腸内環境の変化は食生活との関連を疑うのが最初のステップだと思われます。

セリアック病はグルテンとの関連が分かっていますが、グルテンが他の自己免疫疾患と関連している可能性に関する研究や説はありますか。

おっしゃる通りです。自己免疫疾患の増加を説明するうえで、後天的・環境的な要因(特に腸内環境や食生活)に注目するのは非常に合理的で、今まさに世界中の研究者が取り組んでいる分野です。

そしてご指摘のように、グルテンと自己免疫疾患の関連もまさにその焦点の1つになっています。

グルテンと自己免疫疾患:セリアック病以外の関与

1. セリアック病:グルテン依存性自己免疫疾患の代表

- 小麦などに含まれるグルテンに対する異常免疫反応。

- 自己抗体(抗tTG抗体など)が産生され、腸粘膜の炎症・萎縮が起こります。

- HLA-DQ2/DQ8を持つ人で多く見られる。

- 典型的な「グルテン → 腸内環境 → 自己免疫」のパターン。

セリアック病以外の自己免疫疾患との関連

研究では以下の疾患群とグルテン摂取や腸内のグルテン反応性が関係している可能性が示唆されています。

1. 1型糖尿病(T1D)

- セリアック病と遺伝的背景(HLA-DQ2/DQ8)を共有。

- 小児の研究では、グルテン導入時期とT1Dの発症率に相関がある可能性が示唆。

- グルテンフリーダイエットが一部の患者でβ細胞の残存を保つという報告も。

2. 自己免疫性甲状腺炎(橋本病・バセドウ病)

- セリアック病との併発率が高い(甲状腺疾患患者の5~10%にセリアック抗体陽性例があるという報告も)。

- グルテンが腸管透過性を高め、分子模倣によって自己抗体産生を誘導している可能性。

3. 関節リウマチ(RA)

- RA患者で非セリアック性グルテン過敏症(NCGS)の併発例が報告されており、グルテン除去により関節症状の軽減を感じる患者も一定数存在。

- ただし、エビデンスはまだ限定的。

4. 多発性硬化症(MS)

- 一部研究で、MS患者におけるセリアック関連抗体の陽性率が高いとの報告。

- グルテン除去が症状改善につながる可能性が示された小規模試験もある。

メカニズムとして考えられる仮説

仮説 内容 分子模倣 グルテン由来ペプチドが自己抗原に類似している。免疫が交差反応を起こす。 腸管透過性の亢進(Leaky gut) グルテンが腸上皮のタイトジャンクションを破壊 → 抗原が体内に流入 → 異常免疫反応 腸内細菌叢の変化 グルテン摂取が腸内細菌の構成を変え、炎症性サイトカイン(TNFなど)産生を誘導 自然免疫の活性化 グルテンがTLR経路を刺激し、自然免疫系を活性化する可能性 現時点での結論と注意点

- グルテンとセリアック病以外の自己免疫疾患との関連は「確定」とは言えないが、有望な研究が増加中。

- 一部の人にとっては、「非セリアック性グルテン過敏症(NCGS)」として自己免疫に影響を及ぼしている可能性。

- 一方で、無闇なグルテンフリーは栄養バランスを崩す可能性もあり、医師や栄養士の指導が重要。

研究が進んでいる分野:興味があれば掘り下げ可能

- グルテンペプチドと自己抗原の類似構造

- グルテン除去とTreg細胞の動態変化

- グルテンが誘導するNF-κB経路の活性化

- 腸内細菌(例えばAkkermansiaやPrevotella)との相互作用

ご希望があれば、グルテンフリー食と自己免疫疾患の症状改善に関する研究レビューや、具体的な食事例の提案もできます。次はどの方向がよさそうですか?

グルテンによって腸内環境が悪化するメカニズム

グルテンによって腸内環境が悪化するメカニズムを詳しく教えて下さい。

いい質問です!

グルテンが腸内環境に与える影響については近年の研究でかなり注目されており、「腸内環境悪化 → 炎症誘発 → 自己免疫」という流れの中で、グルテンがどう関与しているかについても、いくつかの重要なメカニズムが分かってきています。以下に、そのメカニズムの詳細をステップごとにまとめます。

グルテンが腸内環境を悪化させる主なメカニズム

① ゾヌリン(Zonulin)による腸管透過性(Leaky Gut)の上昇

グルテンに含まれるグリアジンというタンパク質が、腸上皮細胞にあるCXCR3受容体に結合すると、ゾヌリンという物質が放出されます。

ゾヌリンは腸のタイトジャンクション(細胞間の結合)を緩める作用を持ちます。

結果:腸のバリア機能が低下し、未消化のタンパク質や細菌成分、毒素が血中に漏れやすくなる(=Leaky gut)。

ポイント

Leaky gutは、全身性炎症や自己免疫の引き金になり得るとされています。

② 免疫系の活性化(自然免疫・獲得免疫の両方)

- グリアジンが腸管から漏れ出すことで、樹状細胞やマクロファージがそれを「異物」として認識。

- → TNF-α, IL-6, IL-1β などの炎症性サイトカインを分泌。

- 長期的にこれが続くと、T細胞が自己組織に対しても反応しやすくなり、自己免疫的環境を生む。

③ 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の変化

- グルテンの摂取により、以下のような腸内フローラの変化が見られる報告があります:

- 善玉菌(例:Lactobacillus, Bifidobacterium)の減少

- 炎症性菌(例:Proteobacteriaや一部のFirmicutes)の増加

- これは、腸内pHの変化や未消化グルテンペプチドの栄養源化によって起こる可能性があると考えられています。

➤ 結果:腸内の「代謝産物の質」や「短鎖脂肪酸のバランス」が変わり、免疫調節が崩れやすくなる。

④ エンドトキシン血症(LPS流入)を引き起こす可能性

- Leaky gutにより腸内細菌の外膜成分(LPS: リポ多糖)が血中に流入。

- LPSは免疫細胞のTLR4受容体を活性化 → 全身性の炎症(慢性低レベル炎症)を誘発。

- TNF-αやIL-1βが持続的に分泌され、炎症性自己免疫疾患の基盤となる。

補足:非セリアック性グルテン過敏症(NCGS)との関係

- セリアック病ではないけれど、グルテン摂取で腹部不快感・頭痛・倦怠感・関節痛などを訴える人が存在。

- これらの人でも、腸管透過性の上昇や炎症性サイトカインの増加が観察される例があり、「グルテンに対する軽度の免疫過敏反応」が腸内環境に影響していると推測されます。

まとめ:グルテンが腸に及ぼす影響のフローチャート

グルテン摂取 ↓ グリアジンがゾヌリンを刺激 ↓ 腸のバリアが緩む(Leaky gut) ↓ 腸内物質が体内に漏れる ↓ 免疫活性化(自然免疫+獲得免疫) ↓ 腸内フローラの乱れ + 慢性炎症 + 自己抗体形成 ↓ 自己免疫反応が惹起される必要があれば、この内容に基づいて:

- 実験データ(例:ゾヌリン値の測定など)

- グルテン除去による腸内細菌の変化に関する研究

- 実生活でのグルテン制限の具体例や食事法

などもご紹介できます。さらに深く掘ってみますか?

おまけ

グルテン・乳製品の危険性を指摘しているドクターはいる。

がんと乳製品の関連についての動画はこちら:

このドクターの口振りだと、がんとカゼインの関係はほとんど常識になりつつあるように聞こえる。