(更新日: 2025年4月15日 )

中身とは別のところで盛り上がりを見せている大阪万博。

歴史的には万博は植民地主義と切り離すことは出来ない。

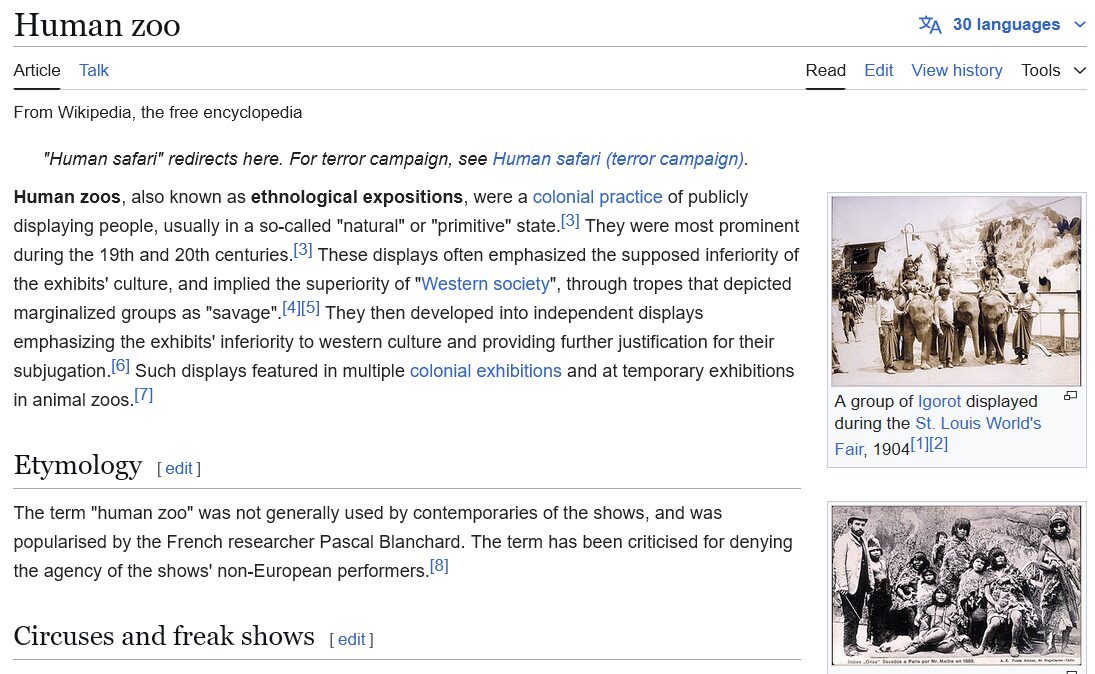

人間動物園や「未開人を晒す」出し物など欧米の方々のご立派で素晴しい企画が昔から考えられていた。 これを知って万博の魅力を再確認するのも良いだろう。

下はWikipediaのスクショ。

ChatGPTによる解説だ:

万国博覧会(エキスポ)と植民地主義の関係は、19世紀から20世紀初頭にかけて特に密接でした。これらの博覧会は、単なる技術や芸術の祭典ではなく、帝国主義的な世界観を表現・強化する場でもありました。以下にその歴史的背景と関係性について詳しく説明します。

目次

万国博覧会の始まり

最初の本格的な万国博覧会は1851年にロンドンで開催された「ロンドン万国博覧会(グレート・エキシビション)」です。これは産業革命の成果を世界に示す場であり、列強諸国が自国の発展を誇示する機会でもありました。

植民地主義との関係性

1. 帝国の力の誇示

万国博覧会では、植民地から集められた「資源」や「民芸品」、さらには「現地の人々」そのものが展示されることがありました。これは、宗主国(植民地支配国)がいかに多様な領土を支配し、それを自国の発展に活かしているかを可視化する試みでした。

2. 「異文化」としての植民地

植民地の文化や人々はしばしば「エキゾチック」「未開」なものとして展示されました。たとえば、人類学的な興味の対象として植民地の人々が「見世物」として扱われることもありました。これは、文化的優越性を印象づけ、植民地支配を正当化する役割を果たしました。

3. 経済的収奪の正当化

博覧会では、植民地から持ち込まれた原材料(例:インドの綿、コンゴの象牙など)と、それを加工した宗主国の工業製品が対照的に展示されることが多く、これは産業力の優越性を示すと同時に、植民地がいかに帝国に「役立っているか」を示す意図がありました。

具体例

パリ万国博覧会(1889年)

- エッフェル塔が建てられたことで有名ですが、同時に植民地の「人間動物園(Zoos humains)」が併設され、アフリカやアジアから連れてこられた人々が民族衣装を着て「生活する姿」が公開されていました。

ブリュッセル万国博覧会(1897年)

- ベルギー王レオポルド2世が私的に支配していたコンゴ自由国の展示では、コンゴ人が「村」で生活する様子が再現され、観客の前で「文化的な未開さ」を演出されました。

評価と批判

近年、これらの万国博覧会における植民地主義的表現は強く批判されています。人種主義的な展示、人間の見世物化、文化のステレオタイプ化など、多くの問題があったことが明らかにされています。ヨーロッパの博物館や文化施設では、これらの歴史の再評価と、植民地時代の遺産に対する責任をめぐる議論が進んでいます。

現代のエキスポとの違い

現代のエキスポ(例:2020年ドバイ万博など)は、国際協力・未来技術・持続可能性などをテーマとしており、かつてのような植民地主義的な展示はありません。ただし、過去のエキスポが植民地支配の一翼を担っていたことを知ることは、現在の文化イベントの「政治性」を考えるうえで重要です。

もし特定の博覧会(例えば、大阪万博1970や、2025年の大阪・関西万博)との関連なども知りたい場合は、気軽に聞いてください!